вход |

|

|

14:03:2021

В России День работников геодезии и картографии отмечается ежегодно во второе воскресенье марта. В этом году праздник выпадает на 14 марта и отмечается на официальном уровне 21-й раз.

Дата праздника выбрана не случайно - именно в марте 1720 года Петр I подписал указ, положивший начало картографической съемке в Российской империи.

Без карт не может жить географ, нет!

Дорогие географы! С Днем картографа и геодезиста! Ведь мы все немного картографы: все начинали свою карьеру с геодезической практики на 1-ом курсе.

Всем хорошего здоровья и счастья!

СЕРГЕЙ КИРПИЧЕНКОВ, выпускник 1975 года кафедры геодезии и картографии (ныне картографии и геоинформатики)

свернуть

11:03:2021

21 февраля 2021 года, в возрасте 80 лет, скончался выпускник кафедры экономической географии зарубежных социалистических стран ВАСИЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ.

До поступления на географический факультет МГУ В.А. Васильев отслужил срочную службу в Советской Армии. После окончания МГУ неоднократно выезжал за рубеж в качестве переводчика французского языка.

Большая часть трудовой деятельности В.А. Васильева пришлась на Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР (СОПС). Там он защитил диссертацию на звание кандидата экономических наук.

Впоследствии перешел на преподавательскую работу.

Светлая память другу и сокурснику!

Выпускники кафедры экономической географии зарубежных социалистических стран 1969 года

свернуть

07:03:2021

Знай наших! МАРИЯ КУЛИК (основатель и Президент благотворительного фонда «Качество жизни») и НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА (исполнительный директор благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»).

МАРИЯ КУЛИК (ЛЕОШКИНА), выпускница кафедры экономической географии СССР 1985 года, основатель и Президент благотворительного фонда «Качество жизни», в 2014-2016 гг. член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ.

Межрегиональный общественный благотворительный фонд «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» основан в 2000 году. Фонд реализует социальные программы и проекты научно-исследовательского и практического характера, направленные на оказание помощи социально-незащищенным категориям граждан и повышение качества их жизни.

Приоритетными направлениями деятельности фонда являются: содействие адаптации представителей старшего поколения в социальной среде и адресная помощь пожилым людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации; медико-социальная реабилитация и интеграция в общество взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья и поддержка их семей; профессиональная реабилитация и содействие трудоустройству людей с инвалидностью на открытом рынке труда.

В 2020 году фонд «Качество жизни» стал лауреатом конкурса грантов в социальной сфере «Москва — добрый город».

Благодаря этому Мария Кулик планирует реализовать проект, в котором аккумулируются все результаты работы Фонда предыдущих лет, направленные на социальную инклюзию молодых людей с интеллектуальными нарушениями и реализацию их прав на занятость и труд.

О том, как решается сегодня непростая задача адаптации людей с инвалидностью на рынке труда, Мария Кулик рассказала "Вечерней Москве" в сентябре 2020 года: :

— Уже 20 лет мы работаем с разными категориями инвалидности, кроме потери зрения. Немало людей, у которых была профессия, но случившаяся болезнь нарушила планы, и наша задача — сохранить дееспособность человека. Ведь, включаясь в ситуацию на раннем этапе, мы не просто повышаем чей-то шанс «не выпасть из обоймы». Занятость помогает преодолеть и саму болезнь, выйти из депрессии.

Особенностью нынешнего этапа программы стало участие в ней инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах.

— Сегодня в обществе сложился однобокий, негативный образ таких людей, и это несправедливо, — комментирует Мария Кулик. — Между тем трудотерапия на фоне психических расстройств может быть очень эффективной. Сначала это короткие программы, до часу, в оборудованных ресурсных зонах. В дальнейшем реабилитологам помогают различные технологии, цель которых — сформировать устойчивую мотивацию к трудовой деятельности. Например — конвейерный труд. Болеющий человек, как правило, не хочет общаться, уходит в себя. А работа на конвейере вынуждает его вступать во взаимодействие с другими: взять деталь слева и передать ее направо. И эта простейшая коммуникация — та тонкая ниточка, за которую мы уже можем зацепиться.

Со временем ощущение стабильности, возможность зарабатывать хотя бы небольшие деньги способны кардинально изменить жизнь таких людей. В фонде рассказывают даже о нескольких семьях, которые сложились между участниками программ.

Но счастливые финалы быстро случаются разве что в сказках. А в реальной жизни координаторам фонда приходится решать множество проблем, одна из которых — переговоры с работодателями, которые часто не готовы брать к себе инвалидов. Исключения, конечно, тоже есть. Например, МПО «Электротехника», компании «Рено Россия» и «Утконос» охотно принимают участников программы.

Между тем, получая раз за разом отказы в трудоустройстве и часто не имея поддержки в семье, такие люди очень быстро теряют веру в себя. И это особый вызов для специалистов.

— Мы бы очень хотели, чтобы наши инвалиды были полноценными членами общества. В так называемых сопровождаемых условиях, специальных мастерских мы должны давать им возможность работать и приносить пользу. В мире подобные мастерские существуют и дотируются государством. Мы очень надеемся, что так произойдет и у нас, — подчеркнула Мария Кулик.

Подробно о Марии Кулик - на нашем сайте http://www.geograd.ru/blog/11406

НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА, выпускница кафедры географии мирового хозяйства 2003 года, исполнительный директор благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», в прошлом заместитель исполнительного директора в Русском географическом обществе.

Цель фонда "СО-ЕДИНЕНИЕ" - системные изменения в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения.

До того как стать исполнительным директором Наталья Соколова несколько лет возглавляла PR-отдел фонда. Благодаря её работе о Фонде узнали миллионы россиян. При ней Фонд «Со-единение» вошёл в десятку самых известных НКО страны (из 545, по рейтингу «Русфонда»), были созданы главные информационные проекты Фонда: от серии короткометражек о подопечных Фонда до онлайн-игры о жизни на ощупь.

— В благотворительности нет случайных людей, это всегда должен быть осознанный выбор и своеобразный вызов себе, — уверена Наталья Соколова. — Я своим выбором довольна — у нас в Фонде отличная команда, с которой не страшны никакие преграды.

В декабре 2020 года Наталья Соколова вошла в число 5 лидеров первой в России ежегодной премии THE IMPACT AWARD для награждения женщин-профессионалов, реализовавших наиболее эффективные проекты в сфере связей с общественностью, учреждённой в прошедшем году (Global women in PR Russia). Наталье премия присуждена за продвижение программы по улучшению качества жизни слепоглухих людей.

МАРИЯ КУЛИК

НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА

свернуть

03:03:2021

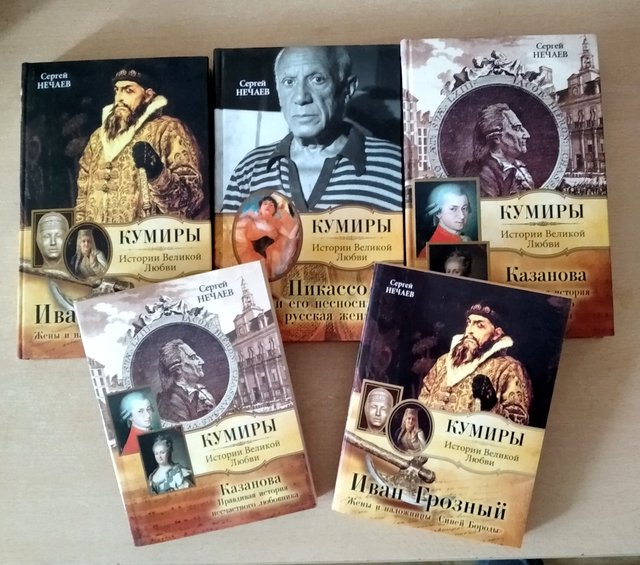

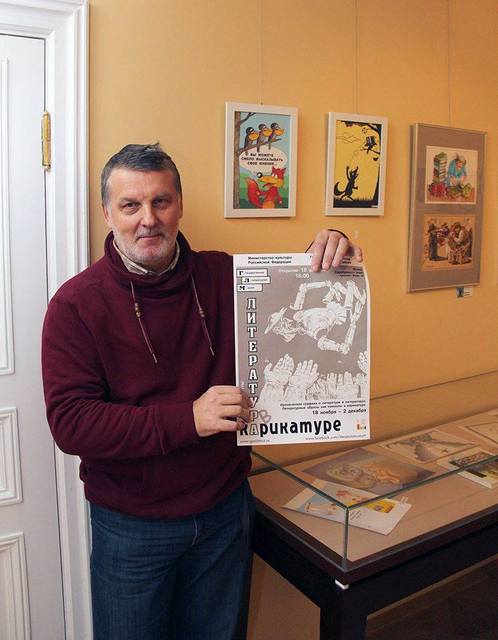

GEO таланты: НЕЧАЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, выпускник кафедры экономической географии зарубежных социалистических стран 1979 года. Писатель, журналист, историк, переводчик книг с французского, художник-карикатурист.

После геофака МГУ закончил аспирантуру Института международных отношений. Кандидат наук. Много лет отдал науке (прошел путь от м.н.с. до заведующего сектором), потом работал в коммерческих структурах, занимался бизнесом (был директором собственной фирмы).

Писательскую деятельность начал в 2001 году. Член Союза писателей России, Союза журналистов России и Международной федерации журналистов.

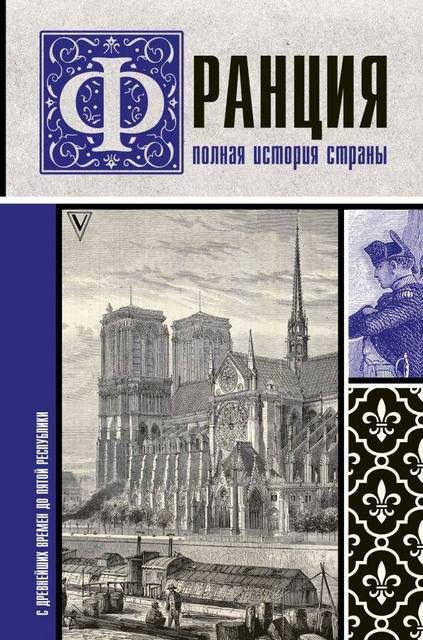

На начало 2021 года автор 201 книги, среди которых исторические: "Подлинная история Наполеона", "Наполеон. Заговоры и покушения", "Последний маршал Наполеона", "Маркиза Помпадур", "Жанна д’Арк", "Некоронованные королевы", "Генерал Жюно: жизнь пополам", "Франция. Полная история страны", "США. Полная история страны" и многих других.

В 2005 году его книга "Жозефина Бонапарт" была признана газетой "Книжное обозрение" лучшей научно-популярной исторической книгой года.

Автор нескольких сотен статей в газетах и журналах.

Автор переводов книг Кристин Бруйе, Аделин Рюкуа, Эрика Нёхоффа, Дидье Виллери, Паскаля Гарбе, Жана-Мишеля Риу, Жана-Ноэля Робера, Марго Сен-Лу и др.

В 2009 году был награжден Золотой медалью и Дипломом МГО Союза писателей России «За верное служение отечественной литературе».

В декабре 2020 года Сергей Нечаев по итогам литературной деятельности за 2001 – 2020 годы. получил награду «За вклад в литературу России XXI века» от Московской городской организации Союза писателей России.

свернуть

28:02:2021

Побродившие по городу вместе с Алексеем очень их рекомендуют. Помимо московских прогулок, Алексей водит группы в Коломну и по Мещёрским маршрутам.

К опубликованному летом перечню маршрутов (https://www.facebook.com/Geograd/posts/3212950215409324) в марте добавляются две новые бродилки и одна экскурсия.

1). 3 марта, в среду от м. БАРРИКАДНАЯ до м. МАЯКОВСКАЯ:

"Шли ребята мимо зданья, что на Площади Восстанья..."

Три главных врача русской литературы в одном флаконе.

Бродилка от метро «Баррикадная» до ст. м. «Маяковская». Смотрим снаружи: Дом-музей В.И.Даля, дом Берии, дом-комод А.П. Чехова, дом Шехтеля, дом Булгакова. Гуляем по Патрикам и в саду "Аквариум".

Бродим около 2-х часов. Встречаемся в 12-00 у выхода из метро "Баррикадная".

2). 4 марта, в четверг от м. ОКТЯБРЬСКАЯ до м. КРОПОТКИНСКАЯ:

"Follow the Moskva, Down to Gorky Park..."

Бредём от Якиманки (ст. м. Октябрьская-радиальная) до Кропоткинской. Смотрим арку Парка Горького, почивший Центральный Дом Художника, который теперь весь ГТГ, парк "Музеон", Дом Третьяковых, Дом Рябушинских, Патриарший мост, Дом Перцовой, Храм Христа Спасителя.

Гуляем, общаемся около 2 часов.

Встречаемся в 12-00 у храма-часовни Казанской иконы Божьей Матери (50 метров от выхода из Октябрьской-радиальной).

3). 14 марта, воскресенье. МАСЛЕНИЦА В ТВОРЧЕСКОЙ УСАДЬБЕ «ГУСЛИЦА».

Третий день арт-фестиваля «Горящая баба» (село Ильинский Погост, Орехово-Зуевский район Московской области) - https://art-guslitsa.ru/burningwoman2021

Едем одним днём.

Выезд электричкой 8-22 (Москва-Куровская) от Казанского вокзала до станции «Куровская». Алексей едет в 1-м вагоне от станции «Вешняки». В руках у него красная папка. Рекомендую присоединиться к группе в вагоне.

От Куровской все вместе едем на автобусе «Куровское-Егорьевск» до станции «Пичурино» (Отправление 10-25, едет 25 минут). Московские соцкарты в автобусе действуют. Далее – небольшая экскурсия по старинному селу Ильинский Погост и затем праздник в Творческой усадьбе.

В программе – блины, концерт, сжигание чучела зимы. Вход в усадьбу платный – 500 рублей. Обед (по желанию) 350 рублей.

Кто не устанет – погуляем по лесу и по территории усадьбы, осмотрим арт-объекты и старинное здание ткацко-прядильной фабрики.

Обратно в Москву едем прямой электричкой 18-17 или 21-17. Платформа рядом с усадьбой. Маски, костюмы, дудулки и сопелки категорически приветствуются.

Мероприятия бесплатные, без регистрации. Чаевые гиду приветствуются. Накануне Алексей даёт подтверждение. Если что – звоните 8-985-168-37-05.

На своей страничке в ФБ Алексей за 5-7 дней до экскурсии объявляет маршрут с фотографиями и описанием - https://www.facebook.com/alexei.markov.3

Алексей о себе:

Меня зовут Алексей Марков. Родился в Москве, выпускник географического факультета МГУ. В прошлом профессионально занимался охраной объектов культурного наследия. Писал и продолжаю писать на эту тему материалы для электронных и бумажных СМИ.

Мои прогулки отличаются от формата обычных экскурсий. Участники знакомятся, общаются. По ходу прогулки могут делать дополнения, перебивать гида и даже брать его роль на себя. В живописных местах группа делает остановки, чтобы сделать фото. Если группа захочет (и не будет тех, кто против) можем заглянуть в недорогое кафе или отклониться от маршрута. Гидом приветствуется желание группы пойти туда, куда нормальным людям не придёт в голову (пустыри, заброшки).

Я вожу свои группы бесплатно. На чаевые не обижаюсь. На их отсутствие тоже. Хорошим отзывам на моей страничке в ФБ радуюсь. Если есть плохие – горюю.

Экскурсии по Москве проходят во все рабочие дни недели, иногда и в выходные, по Мещёре - в выходные.

свернуть

24:02:2021

ОФИЦЕРЫ (1987-1989)

Отправляясь в армию, я в глубине души опасался, что окажусь среди роботов, умеющих лишь отдавать и выполнять команды. Что при виде любого майора мне придётся чеканить строевой шаг и брать под козырёк. Беспокоился я напрасно. В армии меня встретили живые люди. В том числе такие колоритные, каких не часто найдёшь на гражданке. Знакомство с ними началось в день, когда я в тонкой курточке, замёрзший, приехал в посёлок Заветы Ильича Хабаровского края, в авиационный полк, к месту моей двухлетней службы.

Деловитый замполит привёл меня в офицерское общежитие, открыл дверь в небольшую комнату и сказал: «Вот здесь будете жить». Следом бойцы затащили старую пружинную кровать и ватный матрац с подозрительными пятнами. Я осмотрел своё новое жилище. Оно было с видом на море. Из окна, за заборами, виднелся кусочек замёрзшего Татарского пролива. У моего нового отсутствующего соседа кровати не было. Он спал на деревянной двери, установленной на массивный ящик из-под ракеты типа "воздух-воздух". На полке стоял десяток книг. К моему удивлению среди них я не нашёл «Устава гарнизонной и караульной службы», зато увидел томик стихов Кушнера. Коридор пропах дымом, но в самой комнате, похоже, не курили. Взглянув на часы, замполит заторопился на полковое построение. Мне туда можно было не ходить. Форму мне ещё не выдали. С завтрашнего дня я поступал в распоряжение начальника метеослужбы полка майора Богуна. Я осмотрел кухню, принял душ. В туалете висела Саманта Фокс в формате топлесс. Обычное запущенное холостяцкое жильё.

Мои новые соседи – прапорщик Андросов и старший лейтенант Лаврищев (здесь и далее некоторые имена изменены) предложили выпить спирта. Помимо знакомства для этого был ещё один повод. Андросова премировали тяжёлым механическим будильником и вручили почётную грамоту. Теперь у него появился шанс получить тринадцатую зарплату, уйти в отпуск летом, а возможно вскоре обмыть третью маленькую звёздочку. Свои награды и поощрения прапорщик заработал честно. Перед самым взлётом, он заметил, как из машины, которую готовился поднять в воздух сам командир полка, хлещет масло. Реактивный двигатель могло заклинить на низкой высоте, над ледяным крошевом моря. Я спросил, что этом случае ожидало полковника. Пара непечатных слов не оставили сомнений в его дальнейшей участи.

Минут через двадцать появился и мой сосед по комнате - техник самолёта старший лейтенант Яков Куперман. Соседи звали его Яклич. Выглядел Яклич довольно мрачно. Сначала я решил, что он закручинился в связи с моим подселением. Вскоре оказалось, что у моего нового соседа возникли проблемы посерьёзнее. На общеполковом построении старшему лейтенанту Куперману объявили строгий выговор. Теперь его ждало лишение тринадцатой зарплаты, отпуск в феврале и задержка в присвоении очередного воинского звания. Выпив горячего кофе Яклич посвятил меня в детали последнего лётного происшествия. Его МИГ-21 был полностью готов к полёту. Если не считать того, что забыли закрыть масляную систему. Да, текущее масло он не заметил… Но с кем, в конце концов, не бывает такого? Тем более, что Андрос, всё равно, тормознул истребитель на рулёжке... Я понял, что с соседом мне повезло. Только такой редкостный раздолбай будет способен понять и простить моё собственное разгильдяйство.

Четвёртым обитателем трёшки оказался капитан Сумесов или Тимофеич. По старшинству он занимал отдельную комнату. У Тимофеича было редкое чутьё – он безошибочно распознавал социально чуждый элемент. На второй день нашего соседства он раскусил меня и пригрозил пристрелить из ракетницы. Нормального табельного оружия ему, как запойному алкоголику, уже давно в руки не давали. Держали на какой-то второстепенной должности, чтобы дотянуть до пенсии. Обострённая во время частых запоев классовая ненависть не мешала капитану втихаря шарить по нашей комнате в поисках одеколона и других спиртосодержащих жидкостей. Позднее я понял, как Тимофеич вычислил моё гнилое интеллигентское нутро. Несмотря на то, что я использовал мат в виде существительных, глаголов, прилагательных, наречий, в моей речи явно не хватало матерных междометий.

Однажды, ни свет, ни заря Тимофеич сильно забарабанил в нашу дверь. Я удивился. Обычно в поисках спирта и одеколона он заходил бесшумно. «Выборы, все на выборы!», - голосил служивый. Мы сделали попытку разобраться в причине его повышенной политической активности и выяснили следующее. Из-за очередного запоя Тимофеичу почудилось, что он находится на своём предыдущем месте службы, близ литовского города Каунаса. А в тамошнем авиационном полку в день выборов проводилось социалистическое соревнование. Оно заключалось не в том, кто и как проголосует. Кандидат от блока коммунистов и беспартийных был один и по-любому получал 99%. Соревновались в скорости голосования, то есть какая эскадрилья быстрее отдаст свои голоса. Так как отстающих могли наказать, то уже за час до открытия избирательных участков суровые главы семейств деловито гнали к урнам домочадцев, включая жён, стариков и совершеннолетних детей.

Последним подвигом капитана Сумесова перед демобилизацией была история с козлом. Однажды поздно ночью общежитие огласилось нечеловеческими криками. Придерживаясь неписанных норм мужской этики, и зная, что время от времени капитан приводит в свою комнату немолодых собутыльниц, офицеры не стали выходить в коридор. Через какое-то время крики стали сопровождаться звуком душа и уговорами капитана «Дай я тебя помою…». Часа через полтора крики стихли. Утром обитателям общежития открылась ужасная сцена. Вся ванная комната и кухня были вымазаны мазутом. Оказалось, что Тимофеич затащил на пятый этаж измазанного мазутом козла. Козёл этот давно бегал по гарнизону, пугая офицерских жён в белых пальто. В конце концов, так и не очистив от мазута, его съели солдаты.

Ещё один сослуживец, техник самолёта старший лейтенант Василий Шанин сильно отличался даже от таких фриков, какими были мы с Куперманом. Он не курил, не пил спирт, не сквернословил, писал стихи, а главное - изучал украинский язык, чтобы читать в оригинале поэта Виталия Коротича. Понятно, что такому необычному человеку было трудно найти друзей в офицерской среде, поэтому Василий буквально вцепился в нас.

Василий был небольшого роста, с наивными голубыми глазами и пушистыми юношескими усиками. Происходил он из старинного сибирского города Шадринска и очень гордился тем, его город расположен всего в четырёхстах километрах от родины малоизвестного писателя Сергея Залыгина. На ночном дежурстве Василий доставал пачку бумаги формата А-4 и писал стихи. Сверху на каждом листе типографским способом была напечатана шапка: «Коппинский комбинат технологической щепы». В посёлке Коппи, километров в пятнадцати от нашего городка, перерабатывали в щепку лес для последующего экспорта в Японию.

По мере того, как усиливалась Васина привязанность, мы стали испытывать некоторые неудобства. Василия невозможно было выгнать из гостей. Просто вытолкать его за дверь нам мешало воспитание. Другого языка он не понимал. Ситуацию ухудшало то, что мы с Яшей подписались на кучу всяких перестроечных журналов, включая «Литературный Киргизстан», который анонсировал на следующий год «Скотный двор» Оруэлла. Вася стал использовать наше скромное жилище как избу-читальню. В гарнизонной библиотеке Оруэлла не было, а самому оформить подписку Василию мешала его патологическая скупость.

Но тут нам здорово повезло. По гарнизону пополз слух, что Васю побили. И что в этом туманном деле замешана женщина. При этом никто точно не знал подробностей. По непроверенным сведениям, Вася завёл пассию в одном из соседних рабочих посёлков, но неожиданно заглянувший на огонёк старый приятель дамы выпроводил соперника по жёсткому варианту. Старший лейтенант Шанин всячески отрицал данный факт. А что ему ещё оставалось делать? Его авторитет среди сослуживцев и так был ниже самой гнилой половой доски. В случае достоверного подтверждения всей этой истории, не сумевшего постоять за честь авиации Василия перестали бы уважать даже солдаты первого года службы.

И тут я вспомнил про васины листочки. Стащить такие из заводоуправления могла только его муза из посёлка Коппи. Я рассказал о своих догадках Яше. Яклич сказал, что отныне проблема ночного гостя может считаться решённой. В тот же вечер, когда после шестой чашки чая Вася готовился погрузится в чтение журнала «Огонёк», Яша понимающе посмотрел ему в глаза и тихо произнёс: «Технологической щепы», а затем, как ни в чём не бывало вернулся к своим делам. «Почему ты это сказал?» - забеспокоился Василий. «Что сказал?» - недоуменно спросил Яша… Вася стал спешно собираться на выход. Этот фокус над бедным Василием мы проделывали два вечера. На третий Василий не пришёл и больше в нашей комнате не появлялся. За такое правильное поведение другим офицерам мы его не сдали.

Скоро в сети любви-злодейки попался и сам Яша. Как-то он поведал мне о своей проблеме. На станции Совгавань-Сортировочная ему понравилась девушка-парикмахер. Яша стригся у неё раз пять, но никак не мог завязать разговор. Девушка была холодна и неприступна. «А в чём ты ездил на Сортировку?» - поинтересовался я. Впрочем, этот вопрос был лишним. Яша питал пристрастие к модной одежде и в свободное от службы время внешне мало отличался от удачливого фарцовщика. «До какого часа работает парикмахерская?» - спросил я, надевая замасленную техническую куртку из страшной чёрной брезентухи. Заодно представлялась возможность постричься.

Здесь надо сказать, что в нашем, приравненном к Северу, районе Дальнего Востока во время проводимой в СССР антиалкогольной компании верхняя мужская одежда, помимо её основного назначения, выполняла ещё одну чрезвычайно важную функцию. А именно, показывала доступ её владельца к спирту. Кавалеров в зелёных армейских шинелях дамы просто игнорировали. Незначительные запасы этанола, имеющиеся у пехоты, выпивались непосредственно на армейских складах. Чуть больше уважали чёрный морской бушлат. Некоторое количество спирта (на флоте его называли «шило») выделялось для протирки корабельной оптики и электроники. Самой же престижной одеждой времён Горбачёва была авиационная куртка. На старенькие МИГ-21 выписывалось огромное количество технического спирта, большая часть которого никогда не попадала в бачки противообледенительных систем. В посёлке эту гадкую жидкость заслуженно называли "дустом" и меняли на красную икру в пропорции один к одному.

Войдя в зал парикмахерской, я сразу узнал искомую даму по яшиному описанию – в верхнем ряду у неё не хватало двух зубов. Такие детали, будучи сыном зубного техника, Яша подмечал точно. Девушка – её звали Оля - с интересом осмотрела мой гардероб. От меня лишь потребовалось по-военному чётко ответить на три её вопроса: «Дуст есть?», «Куда ехать?» и «Подругу брать?».

На следующий день, поздно вечером, я провожал двух весёлых Оль домой (вторая работала на Ванинском хлебозаводе). Расслабившегося Яклича пришлось оставить в общаге. Одна из женщин кокетливо хвасталась подруге: «Мне Яшка сказал такое, что никогда не говорил ни один мужчина. У тебя, говорит, девственные уши». «Это единственное девственное, что у тебя осталось» - парировала другая.

Позже я часто видел Олю-парикмахершу в нашем городке. Иногда она приезжала к Яше со своей пятилетней дочкой Светкой. Однажды она даже вытащила нас обоих в театр Тихоокеанского флота. В это трудно поверить, но в нашем посёлке был свой профессиональный театр. Настоящий, в специально для него отстроенном здании с колоннами и спектаклем «Великий лягушонок» в репертуаре. Должно быть главному режиссёру надлежало ставить пьесы, имеющие отношение к водной стихии.

Моим коллегой по метеослужбе был младший лейтенант Федечкин. Когда я начал службу, Федечкин был старлеем. Один раз, застукав его пьяным во время несения боевого дежурства, новый комполка Антонов прибег к редкой форме наказания – омоложению. Федечкин стал лейтенантом. Решив, что в одну воронку два снаряда не падают, напился на дежурстве опять. Антонов снял с него ещё одну звёздочку. За это время старлеем стал я. На фоне превращений Федечкина мой служебный взлёт выглядел ещё более стремительным. Федечкин был известен не только своим экзотическим воинским званием, но и тем, что его синоптические прогнозы были самыми надёжными.

Как-то на одном из дежурств я познакомился с капитаном Супруном. Узнав, что я учился в МГУ, капитан оживился. Московский университет был мечтой его молодости. Будучи сержантом срочной службы, он стал кандидатом в члены КПСС и готовился пойти на рабфак, чтобы бороться с хиппи, волосатиками, стилягами и прочей сволочью. О необходимости такой борьбы ему рассказал замполит. Но высшие силы пощадили Альму Матер. Как-то, во время важной штабной проверки, сержант Супрун с фляжкой воды в руке попался на глаза грозному генералу. Не вдаваясь в детали, тот распорядился наказать Супруна за употребление спиртного. Испуганный замполит не подписал нужных характеристик. Супруну пришлось ограничится борьбой с пятой колонной в стенах авиационно-технического училища.

Когда я сдал техничку на склад и в моём кармане уже лежал билет на самолёт до Москвы, я решил съездить к Яше в ванинский военный госпиталь. Яклич лежал там в одноместной палате инфекционного отделения. Со здоровьем у него всё было в порядке. Яшин знакомый майор медслужбы устроил его туда отдохнуть от служебных хлопот. Я уже два раза навещал Яшу, приносил ему в палату свежие журналы «Знамя» и «Новый мир». Мы тепло простились. Сдуру я съел две котлеты с гречневой кашей из яшиного усиленного больничного питания.

По приезду в Москву, меня обсыпало краснухой. Судя по всему, в инфекционном отделении ванинского госпиталя лежали и настоящие больные.

свернуть

23:02:2021

Воспоминания АЛЕКСЕЯ МАРКОВА, выпускника кафедры общей физической географии и палеогеографии 1984 года, об этом незабываемом периоде жизни:

СОЛДАТЫ (1987-1989)

Мне повезло. В армию я попал не солдатом. Служил два года офицером, инженером метеослужбы авиационного пока. Солдаты срочной службы тоже служили два года. Но их жизнь была несравненно тяжелее.

Кормили солдат плохо. Когда офицерам привозили на дежурство паёк, рядом обязательно как бы случайно оказывался какой-нибудь солдатик, чтобы первым перехватить порцию, если от неё откажется офицер. Особенно бойцам не хватало свежей пищи. Я не помню, чтобы у солдат в рационе присутствовали свежие овощи или фрукты. У офицеров свежих овощей и фруктов в рационе не было тоже, но они могли их купить. Солдату на его месячное довольствие в семь рублей было не разгуляться. Даже если ему повезёт, и эти деньги у него не отберут деды и дембеля.

Впрочем, иногда выручала солдатская смекалка. На нашем командно-диспетчерском пункте (далее в тексте КДП) солдаты прикормили хлебными корками корову. Та паслась в кустах, недалеко от аэродрома. Ветеринар из Узбекистана ефрейтор Хайдоров доил её в котельной и делился парным молоком с боевыми товарищами. Корова привыкла к Хайдорову и охотно отдавала молоко. К сожалению, скоро эта пасторальная идиллия закончилась. Подозреваю, что хозяева сдали бурёнку на мясо, так как её удои дома сильно упали.

Там, же, в котельной солдатики встречались с местными любительницами приключений женского пола. Там же свежевали и жарили собак. Я в котельную принципиально не заходил, не желая стать свидетелем маленьких солдатских тайн.

Самым колоритным срочником на КДП, несомненно, был маленький приблатнённый сержантик из Забайкалья по кличке «Доктор Сюртуков». Как то раз ко мне на метеопункт скрючившись от смеха, заглянул весёлый алма-атинец Анвар Курмангалиев. В руках он держал рабочий журнал, страницы которого были пронумерованы Сюртуковым. Нумерация первых ста страниц смеха не вызывала. Страница «сто один» была пронумерована «1001», страница «сто два» - 1002, и так далее… Тем не менее, доктор Сюртуков считался технически грамотным специалистом. Я часто выдел его с паяльником, ковыряющемся в какой-то навигационной радиоаппаратуре.

Техника техникой, но настоящей любовью Доктора Сюртукова, естественно, была медицина и особенно зубоврачебное дело. Раздобыв где-то латунный лист, сержант Сюртуков мастерски вытачивал из него блестящие фиксы. После полировки портянкой эти изделия надевались на здоровые зубы младшего личного состава. Не берусь поручиться за то, что к услугам доктора Сюртукова не обращались прапорщики и офицеры части.

Ещё до призыва, в родном посёлке Дульдурга, Доктор Сюртуков наколол на своём плече профиль Ленина. Я думаю, что подсмотрел идею у какого-нибудь старенького местного дедушки-зека. Прибыв к месту службы в разгар Перестройки Сюртуков с досадой обнаружил, что тема Ленина несколько утратила актуальность. Недолго думая, он наколол Ленину густые волосы и немного изменил форму носа. Ленин стал похож на небритого Филиппа Киркорова. Чтобы избежать неправильного толкования образа и полнее выразить авторскую концепцию чуть ниже портрета Ленина-Киркорова креативный боец наколол корявые буквы «Влад. Высоцкий».

О творческом успехе сержанта пошёл слух по гарнизону. Из полковых казарм и отдалённых радионавигационных пунктов, преимущественно в сумерках, в тату-студию Доктора Сюртукова через глубокие сугробы потянулась клиентура с обветренными на морозе лицами. Дизайнерская линейка доктора-самоучки постепенно расширялась. В ней преобладали сюжеты, популярные в местах лишения свободы, а также изображения, связанные с развитием отечественной военной авиации. Когда «рука бойца колоть устала», Сюртуков механизировал свой труд. Из старой электробритвы, сапожной иглы и стержня от шариковой ручки собрал особый аппарат. Покупную тушь Сюртуков не признавал в принципе. Краску для татуировки делал исключительно сам. Для этого жёг каблуки солдатских сапог, растирал гарь в порошок и замешивал на солдатской же моче. Полученная субстанция, отфильтрованная через портянку, давала изумительный чёрный цвет.

Чуть позже, я узнал, что солдатская народная медицина развивалась не только у нас в полку. Разговорившись с майором медицинской службы из соседнего посёлка Ванино, я узнал, что к ним в военный госпиталь периодически доставляют бойцов с серьезными заражениями в области гениталий. Как правило, это были солдатики, вставившие под крайнюю плоть один или два стеклянных шарика. Согласно воззрениям солдатской андрологии, такое устройство, после выхода на дембель, должно приносить дополнительные радостные ощущения боевым подругам. На момент нашего с майором разговора, один такой пациент как раз находился в госпитале и перенёс уже две операции. На очереди была третья. Каждая из операции сопровождалась иссечением части его мужского достоинства.

Жизнь солдат на КДП была не сахар. Но по их словам, по сравнению с казармой это был настоящий санаторий. Здесь не свирепствовали деды и старшины. А главное - был старенький чёрно-белый телевизор, по которому шла самая любимая перестроечная солдатская передача - аэробическая гимнастика, где в обтягивающих трико синхронно на экране прыгали телевизионные дамы не первой свежести. Иногда солдаты обращались ко мне с просьбами. Чаще всего просили получать их посылки, сообщали своим родным мой домашний адрес. Я всегда выполнял такие просьбы, так что знал - от посылки, доставленной в казарму, адресату мало чего достанется.

С казарменным неуважением к частной собственности связан и другой забавный случай. Главное событие в жизни бойца – дембель. На дембель было положено готовить дембельский альбом и сувенир. Причём сувениру надлежало обязательно отображать специфику воинской службы. Так как у нас была авиация, то из подручного железа бойцы точили какие-то самолётики. С дембельским альбомом понятно, его можно было разглядывать впоследствии в тяжёлые моменты жизни и утешаться тем, что бывает ещё хуже. Что касается самолётиков, я так и не понял их смысл их изготовления. Любимой девушке такой, вроде, не подаришь. Возможно, специалисты по армейской культурологии смогут лучше объяснить этот загадочный ритуал.

Чем ближе к дембелю, тем ярче сияли надраенные солдатскими портянками сувениры. И тем больше была возможность лишиться заветного самолётика, который могли украсть, а чаще просто отобрать. Страх потерять свой дембельский талисман был так велик, что один боец из Средней (или как сейчас принято говорить Центральной) Азии обратился к своему офицеру с просьбой спрятать сувенир у того дома. Офицер сообщил адрес, велел отдать жене и отпустил в военный городок, который находился за небольшим леском.

А надо сказать, что солдат тот был из сельской местности, где люди в Центральной Азии и раньше не особенно говорили по-русски. Учили язык Толстого и Достоевского в школе как иностранный. То есть, вообще не учили. После школы парни осваивали русский язык в казарме и в армейской учебке. Нормальной среднеазиатской женщине он вообще не был нужен. В армии же русскому учили не чтобы ставить «Вишнёвый сад». И обучая бойцов-нацменов простой армейской лексике, просто забывали сообщить о том, что у разучиваемых слов есть хоть какие-то приличные синонимы. Короче, наш обладатель драгоценного сувенира, сунул ошарашенной женщине в руки газетный свёрток и доходчиво пояснил: «Чтоб не сп.здели!»

За провинности солдат наказывали. При этом степень наказания далеко не всегда соответствовала тяжести проступка. Просто боец оказывался не в то время не в том месте. Как-то во время ночного дежурства узбек Хайдоров что-то не так брякнул дежурной телефонистке. Не в лицо, по телефону. Ей показалось - грубо. Хайдоров, на своём плохом русском языке уверял, что нет. Телефонистка стукнула командиру полка. Полковник Антонов, не вдаваясь в оправдания Хайдорова упёк его на гауптвахту, где тот проторчал целый месяц. В то же время, упомянутый Доктор Сюртуков, взяв у знакомого прапорщика мотоцикл, как-то поехал покататься по близлежащему посёлку Октябрьский. Там его попытался тормознуть патруль ГАИ. Сообразительный Сюртуков успел свернуть под кирпич в лабиринт армейских бетонок и помчался к рулёжной дорожке, где на часах стоял один из его пациентов. Тот, пропустив своего лечащего врача, убедительно вскинул калашников и направил его на приближающихся гаишников. К счастью милиционеры служили в армии и помнили устав караульной службы, а также неписанный армейский закон, по которому часовой, убивший на своём посту нарушителя получает 10 суток отпуска на родине не считая бесплатного путешествия по железной дороге. Дело было на Дальнем Востоке, паровоз до родного кишлака идёт медленно, прямого сообщения нет. С дорогой 30 суток отпуска наберётся. Команда отданная на плохом русском языке была выполнена беспрекословно. Гаишники вышли из машины и легли на холодный бетон лицом вниз. Минут через сорок бдительный часовой передал своих пленных прибывшему начальнику караула. Сказал, что никаких мотоциклов вблизи охраняемого объекта не видел. Менты, чтобы над ними до конца жизни не смеялись их коллеги, попросили не раздувать это происшествие. Полковому начальству скандал был не нужен тем более. Дело замяли. Сюртукову ничего не было.

Туда же, в посёлок Октябрьский, но только уже пешком ушёл другой солдат, рядовой Дурнев. Там у него жила родная тётка, и он остался у неё. Мрачный офицер из политчасти собрал комсомольское собрание. Его решение требовалось, чтобы дать делу дальнейший ход и подвести Дурнева под дисбат за самовольное оставление части. Солдатики выступали и запинаясь осуждали товарища словами из передовиц газеты «Красная Звезда». Я тоже выступил. Попытался перевести стрелки с солдатика на комсомольскую ячейку. Дескать, куда смотрели, упустили товарища, надо разделить вину. Давал Дурневу спасательный круг, дескать спросим – может больна тётка или сложности какие семейные… Дурнев не проронил не слова. Было заметно, что он не верил в армейское правосудие в принципе. Политработник досадливо осадил меня. Собрание это, как и многие другие, было простой формальностью.

Кстати, Доктору Сюртукову в армии нравилось и он всерьёз подумывал о сверхсрочной службе.

свернуть

20:02:2021

директор региональной программы Независимого института социальной политики, гл.н.с. Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, эксперт правительства РФ, ООН и Всемирного Банка, приглашенный профессор ведущих университетов СНГ и Западной Европы, лауреат Международной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование экономики».

КРИЗИС УДАРИЛ ПО БОЛЬШИМ ГОРОДАМ И СИЛЬНЫМ РЕГИОНАМ

Зачем десять лет назад сократили «инфекционные койки»? Как Собянин спасал Россию от ковида? Кто пострадал от пандемии сильнее остальных? Бедные стали богаче? Откуда у наших руководителей такой экономический оптимизм? Что ждёт малый бизнес? Кто посоветовал главе Удмуртии Бречалову отменить масочный режим раньше всех? Об этом и многом другом в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею УГЛАНОВУ.

16 февраля 2021 года.

– Наталья Васильевна, главная тема минувшего года и начала нынешнего – это состояние системы здравоохранения, её эффективность в сложный период. Разумеется, на фоне того, что здравоохранение в России было подорвано в начале – середине нулевых годов. Сокращались больницы.

– Поправка! В нулевых рубили школы! Тогда первая волна прошла по сельским школам и школам малых поселений. А здравоохранение со всеми его участковыми врачами, ФАПами (фельдшерско-акушерский пункт) принялись рубить в десятых годах.

– Хорошо, пусть десятые. Тогда нещадно сокращали койко-места для инфекционных больных. Сейчас справедливость восстанавливается?

– Для начала давайте не ругаться на «инфекционку». Когда в последний раз была большая эпидемия или инфекционная проблема в России? Я вам скажу – в мои детские годы. Это был полиомиелит. Очень много тогда ребятишек пострадало – стали инвалидами. Но это было чёрт знает когда, в пятидесятые годы прошлого века. Была ещё вспышка холеры в Одессе в семидесятых. Её удалось купировать, и широко по стране она не пошла. Всё! Когда у вас 50 лет всё тихо, держать инфекционные койки, согласитесь, кажется бессмысленным и экономически неэффективным. Вот их и порубали. Кто мог предположить, что к нам прилетит летучая мышка из города Ухань? Так что вопрос не в том, что свернули койки, а в том, насколько быстро их развернули обратно.

– То есть ничего страшного не произошло?

– Произошло! Оптимизация здравоохранения в сельской местности и малых городах – это не проблема ковида. Это проблема обычной жадности. Содержание мелких населённых пунктов стало экономически невыгодно. А то, что заболевшая бабка просто не доедет до крупной больницы, – ну прости, бабка, ничего личного, просто бизнес! Эта совершенно позорная история оптимизации здравоохранения – приговор Минздраву и Минфину. Сейчас пошёл откат назад, возвращают ФАПы. И правильно делают! Потихоньку восстанавливают функции районных больниц. На сегодня в них осталась только «скорая помощь»!

– А что насчёт ковида?

– Ковид – отдельная история. Из федерального бюджета в регионы на борьбу с ним, на здравоохранение, действительно «кинули» заметное количество денег. Но разница между регионами в том, что в некоторых из них для улучшения положения смогли использовать только эти дополнительные деньги, потому что собственного жирка-то нету. А, к примеру, Москва увеличила расходы на здравоохранение не на две трети, как остальные регионы, а почти в два с половиной раза. Большинство российских регионов в другом экономическом положении – выделенных денег было мало! На них можно залатать дыры, но нельзя восстановить разрушенное и тем более дать импульс к развитию. Так что у кого щи жидкие, а у кого жемчуг мелкий.

– Москва справилась. А Питер?

– А Питер нет. И бюджет меньше, и деньги дать пожалели. У них даже не хватило коек на ноябрьский ковидный всплеск. У них смертность по декабрю – плюс 60%!

Виной всему качество принятия решений. Ко второй волне подготовились плохо, решив после первой, что всё уже позади. А как началось к ноябрю, опять побежали к «федералам» – дайте денег! Так вам уже давали, и вы отчитались, что всё «развернули»! Но, после того как развернули, начинается нормальное администрирование. А с этим в системе большая напряжёнка.

– В общем, вброшенные деньги не спасли.

– А как они могут спасти? Исходно был нижайший уровень финансирования, стал просто низкий. А врачей вы откуда возьмёте? Родите, что ли? Их только учить минимум шесть лет надо.

– Значит, государство помогло, не справлялись на местах?

– Можно всё валить на государство, и мы обычно этим увлекаемся. Но за январь – ноябрь прошлого года федеральный бюджет подкинул регионам 1, 2 триллиона (!) рублей. Это плюс 58% к тому, что было в тот же период годом раньше. А ведь и нацпроекты никто не отменял! И по благоустройству, и по дорожному строительству. На эти цели тоже шли федеральные субсидии. Без всяких шуток – Россия удивительная страна, которая одновременно и с пандемией бороться пытается, и демонстрирует фантастическую управляемость в экономической сфере.

– Почему Сергей Семёнович Собянин взял на себя роль лидера в борьбе с ковидом?

– Потому что он получил этот удар первым. Всё началось с Москвы. И в администрации Москвы дураков нет. Поэтому они чётко понимают, что распространение этой заразы начинается во всём мире с хабов крупнейших городов. Из-за границы все приезжали в Москву и везли сюда ковид. Живём тут нос к носу в плотной городской среде. Поэтому Сергей Семёнович сделал очень важную вещь – он первым начал трясти управленческую систему.

– Почему в этих условиях процесс расслоения общества продолжает набирать обороты? «Форбс» сообщил, что количество долларовых миллиардеров в Российской Федерации увеличилось. Мы уже на третьем месте в мире после США и Китая.

– Ох уж эти дурацкие рейтинги! Никто на самом деле не знает, что происходит. По статистике Росстата, у нас за ковидный год неравенство сократилось. Потому что Росстат не считает условных дерипасок и усмановых. Росстат считает от верхней границы среднего класса. А у среднего класса, как мы уже говорили, доходы упали. «Форбс» считает не доходы, а активы. Те, кого считает «Форбс», – это «космос». Они не имеют отношения к нам, простым землянам. Я не умею говорить про «космос». Поэтому оставляем на совести «Форбса» эти подсчёты «космонавтов». А в реальном мире разница доходов между верхней границей среднего класса и нижними группами населения действительно за прошлый год немного сократилась. Богатые стали беднее.

– А бедные стали богаче?

– Нет. Бедные стали ещё беднее. Но они стали немного беднее, а богатые потеряли больше. Простая арифметика. Вы зарабатывали сто рублей, а стали зарабатывать 95. Вы потеряли 5%. А ваш сосед зарабатывал 100 тысяч, а стал – 95 тысяч. Он тоже потерял 5%. Но вы потеряли 5 рублей, а он – 5 тысяч.

– Как нынешняя ситуация отразится на регионах-локомотивах? Например, на нефтедобывающих регионах вроде Ямала.

– Там всё плохо. Дефицит бюджета – 15%. Дикое недополучение денег из федерального бюджета. Огромный провал собственных доходов, потому что они в значительной мере жили на налог на прибыль, а он у нефтянки и газовиков сильно усох. Федералы помогли очень слабо. Потери бюджета на уровне минус 56–58 миллиардов рублей. А компенсировали им хорошо если шесть или семь. Поэтому с бюджетной точки зрения там самая тяжёлая ситуация в Российской Федерации наряду с Тюменской областью.

– А кто отвечает за компенсацию?

– Это не решение одного человека. Минфин тут добавил, Минпром здесь добавил, Минсельхоз там добавил. И в этой каше из разных трансфертов формируется бюджет. Но я скажу сейчас важную вещь, которую очень хочу донести до ваших читателей. В этот кризис гораздо сильнее пострадали более развитые регионы. Потому что основной проблемой бюджетов было падение налога на прибыль. А у кого есть прибыль? У тех, кто зарабатывает. С точки зрения всей экономики сильнее всего «ушибло» экспортные отрасли промышленности. Глобальный рынок не восстановился. Спрос низкий, цены упали. И те регионы, которые раньше жили богаче других, самые развитые, они и пострадали сильнее остальных. А у дистрофиков всё нормально. Как жил на трансферты, так и живёшь. Даже добавили ещё. А падать у тебя нечему. Красота же! Поэтому у Дагестана, Чечни доходы бюджета не падали вообще. Дагестану добавили 34 миллиарда, а Чечне – 21. Плохо ли?

– Ковид, кажется, отступает. Только что глава Удмуртии Бречалов объявил об отмене масочного режима.

– Мне непонятен смысл этого пиара. В Удмуртии совершенно средние показатели по приросту смертности. Не хуже, но и не лучше других. Мне почему-то кажется, что господин Бречалов откуда-то раньше других узнал, что федеральные власти вот-вот поотменяют к чёртовой матери все ограничения. И он решил стартануть первым. Всё у него, как у всех, но очень хочется выскочить из штанов и побежать впереди паровоза.

– Бречалов всегда был близок к власти. Возможно, сверху ему что-то на ушко шепнули. Молодец, использовал ситуацию.

– Я бы не спешила с эпитетами вроде «молодец». Одно дело – быть в Общественной палате. Другое – пытаться что-то сделать в очень непростом регионе с огромным количеством проблем. Более того, у него дефицит бюджета, по памяти говорю, могу ошибаться, но больше 10%. Он не справился. Какой же он молодец?

– А как он попал в Удмуртию? В его биографии этот регион отсутствовал.

– Его «кинули» на Удмуртию, чтоб понюхал пороху и понял, что реальная работа и Общественная палата – это разные вещи. Это предложение, от которого нельзя отказаться. Если откажешься, твоя карьерная перспектива закрывается. Так устроена система карьерного роста в Российской Федерации. Есть люди, которые отказываются. Я их знаю. У них или был очень большой, так сказать, политический «бэкграунд» в виде мощной фигуры за спиной. Или они уже присмотрели себе место в бизнесе. Боюсь, что у господина Бречалова не было ни одного их этих вариантов.

Взять Москву и «потрясти»?

– В строительной отрасли сейчас не хватает рабочих, не хватает прорабов, мастеров.

– Стройка пошла в рост, вы правы. И там не хватает и инженерного, и управленческого персонала, и работяг, которые в основном ехали из Узбекистана и Таджикистана. Девелоперы криком кричат – дайте людей. Но государство у нас внимательно к нуждам крупного бизнеса. Так что, думаю, скоро пробьют разрешение на ввоз рабочей силы. Тут есть ещё один нюанс. В чём была причина снижения ставки по ипотеке? Это же не про людей. Это про бизнес. Это поддержка строительной отрасли как мощнейшего мультипликатора экономики, который создаёт спрос на стройматериалы, на металлы, на транспорт и ещё много на что. Грамотное решение. Только забыли о том, что спад ввода жилья так быстро не продлевается. Удешевили ипотеку, а строительство пока не раскачалось, появился дефицит, и пожалуйте – 10%-ный рост стоимости жилья.

– Не надо было удешевлять ипотеку?

– Надо! Вопрос во временных рамках ввода того или иного решения.

– Когда где-то чего-то не хватает, любители простых решений всегда предлагают кого-нибудь распотрошить. И в прицеле обычно Москва. Бюджет Москвы – примерно 3 триллиона рублей в год. Почему федеральные власти не спешат вытрясти из Москвы излишний «жирок»?

– Нет у нас бюджетного кодекса отдельно для Москвы, отдельно – для остальных регионов. В едином государстве должны быть едины и правила игры. Второе – Москва жирует за счёт двух налогов. Это налог на прибыль – чуть больше трети доходов её бюджета. И налог на доходы физических лиц – 40–42% доходов бюджета. Налог на доходы физических лиц платим все мы, кто работает в «белом» секторе экономики. Среди этих плательщиков – силовики, бюрократы, служащие госкорпораций, служащие крупных частных компаний и прочие. Они же самые крупнейшие плательщики. Проблема в том – почему их так много в Москве сидит? Сбербанк – главный налогоплательщик по налогу на прибыль. Может, ему переехать всей компанией и осчастливить своими триллионами налогов не Москву, а какой-то другой город?

Короче, не надо лечить перхоть отсекновением головы. Есть другие способы. Первый – снижение этой вертикали, с совершенно немереным количеством чиновников. Второе – всяческая поддержка малого и среднего бизнеса, чтобы мы не были страной крупных корпораций, которые все сосредоточены в Москве, за исключением тех, кого сослали в Санкт-Петербург. Вот когда это начнёт происходить, сверхконцентрация капиталов в Москве сильно уменьшится.

свернуть

19:02:2021

Вторая часть видео-интервью с РУСЛАНОМ ДОХОВЫМ, выпускником 2015 года и м.н.с. кафедры социально-экономической географии зарубежных стран ГФ МГУ, старшим преподавателем факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ.

Руслан Дохов рассказывает о том, сколько зарабатывают географы, кем быть лучше – технарем или гуманитарием, где искать идеи для стартапов, стоит ли студенту совмещать учебу и работу и зачем дружить с филологами.

Видео будет полезно не только начинающим географам, но и молодым специалистам других специальностей, а также родителям будущих географов и всем тем, кто интересуется географией, наукой и образованием.

Ссылка на видео, 2 часть - https://www.youtube.com/watch?v=jygVGe9jfJQ

свернуть

19:02:2021

Видео-интервью с РУСЛАНОМ ДОХОВЫМ, выпускником 2015 года и м.н.с. кафедры социально-экономической географии зарубежных стран ГФ МГУ, старшим преподавателем факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ.

Руслан Дохов рассказывает о том, насколько оправданы стереотипы о географах, что не так со школьной географией, как правильно выстроить карьерную траекторию, может ли ученый стать успешным бизнесменом, кем работают географы в современном мире и еще много всего интересного.

Видео будет полезно не только начинающим географам, но и молодым специалистам других специальностей, а также родителям будущих географов и всем тем, кто интересуется географией, наукой и образованием.

Ссылка на видео, 1 часть - https://www.youtube.com/watch?v=VCACM5bPni8&feature=share&fbclid=IwAR18UvQkTDhMhpNJSB3Sz4vi2LRtocLC4GZb4_4XDz09VELaMC251KwZCh8

свернуть

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- …

- следующая ›

- последняя »