вход |

|

|

19:11:2024

Родителям будущих географов!

Лекторий юного географа приглашает слушателей.

В субботу 23 ноября с лекцией «ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВУЛКАНОВ ДО ВУЛКАНИЧЕСКИХ РУИН» выступит профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ, доктор географических наук А.А. ЛУКАШОВ.

НАЧАЛО в 16:00. Продолжительность 90 минут.

Вулканические области – это регионы с феноменальной энергетикой недр и динамически меняющимся природным разнообразием. Уникальна контрастность и мозаичность ландшафтов – от огнедышащих кратеров до дюнных комплексов недавних пеплопадов и шлаковых полей, лишённых даже «пионерной» растительности. Знакомиться со строением вулканических аппаратов и с морфологическими результатами прежних извержений можно не только в труднодоступных областях современного вулканизма, но и в районах угасшего вулканизма. В зависимости от природной обстановки и от длительности покоя недр в рельефе могут сохраняться почти что свежие вулканические постройки, лавовые покровы далёкого прошлого, отпрепарированные эрозией жерловые структуры угасших вулканов и их магматические приповерхностные камеры. Даже в областях длительной денудации (разрушительной деятельности воды, ветра и льда) глаз опытного географа различит полустёртые временем руины древних вулканов.

Лекция рассчитана на учащихся 8 -9 классов

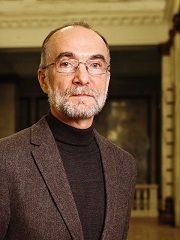

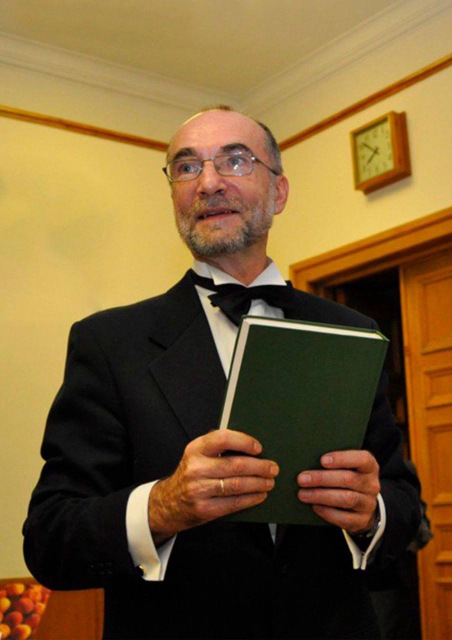

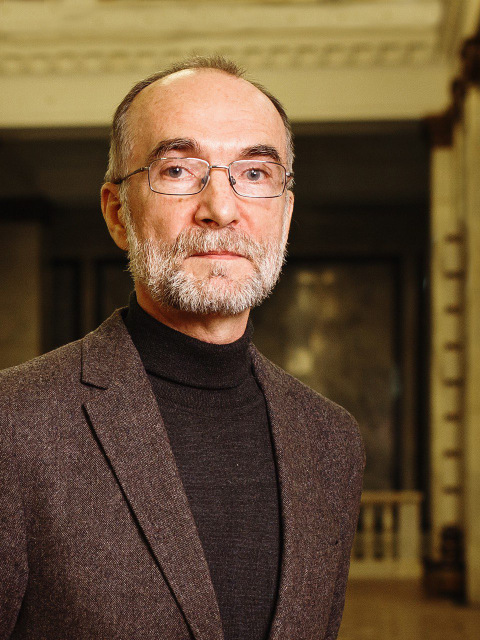

Лектор: ЛУКАШОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доктор географических наук, профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ. На факультете читает лекционные курсы «Динамическая геоморфология», «Экологическая и прикладная геоморфология», «Геоморфология России», «Социальная геоморфология», «Использование данных геохимии в геоморфологических исследованиях», «Рельеф планетных тел Солнечной системы», «Поисковая геоморфология».

Провёл десятки специальных геолого-геоморфологических практик со студентами в Подмосковье, Карпатах, Крыму, Дагестане, на Кольском полуострове. Объехал основные вулканические области Атлантики, Европы и Азии. Поднимался на действующие вулканы в период извержения и в фазу покоя. Работал в районах замершего и потухшего вулканизма (Кавказ, Прибайкалье, Средняя Сибирь, Закарпатье, Сербия, Румыния, Германия, Йемен, Израиль). Обследовал вулканические руины на Южном Урале, в Крыму, в Забайкалье.

Лекция проводится в СМЕШАННОМ ФОРМАТЕ. Нас можно увидеть и услышать ОЧНО, в стенах Главного здания МГУ, или ДИСТАНЦИОННО.

Чтобы попасть на лекцию, необходима предварительная регистрация. При регистрации выберите желаемый формат участия (очно или дистанционно). Учителя, сопровождающие группу школьников, могут выбрать групповую форму регистрации.

Ссылка на регистрацию - https://forms.yandex.ru/cloud/67347c6ad0468898d8869400/

Регистрация открыта до 15:00 21 ноября (четверг).

Место проведения для очных участников: Главное здание МГУ (Ленинские горы, д.1), аудитория 2109 (21 этаж). Проход в Главное здание – со стороны Клубной части МГУ (вход со стороны ул. Академика Хохлова).

Внимание! Чтобы посещение Московского университета принесло радость детям, позаботьтесь, чтобы у каждого слушателя, взрослого или ребенка, был с собой оригинал паспорта или свидетельства о рождении.

Ссылка для подключения дистанционных участников будет выслана накануне лекции по адресу электронной почты, указанному при регистрации.

Лекция проводится при грантовой поддержке Русского географического общества.

ЛУКАШОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

доктор географических наук, профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ.

свернуть

16:11:2024

14 ноября 2024 года отметила знаменательный юбилей ЭММА ПЕТРОВНА РОМАНОВА – доктор географических наук, Заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный член Русского Географического общества, академик Российской экологической академии, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования.

Вся жизнь Эммы Петровны неразрывно связана с Московским университетом. В 1953 году она стала студенткой географического факультета, в 1958 году, окончив кафедру физической географии зарубежных стран, начала трудовую деятельность в своей alma mater.

Под руководством выдающихся учителей – профессора А.М. Рябчикова и доцента Е.Н. Лукашовой – она прошла непростой путь от лаборанта и младшего научного сотрудника до доцента и профессора, а в 2008 году возглавила свою родную кафедру, которая к тому времени уже получила сегодняшнее название – физической географии мира и геоэкологии.

Именно эти два научных направления стали главными в профессиональной деятельности Э.П. Романовой. Бережно сохраняя основы глобальных и макрорегиональных физико-географических исследований, заложенные еще отцами-основателями кафедры, она внесла большой вклад в развитие новых подходов к изучению современных ландшафтов, природно-антропогенных и техногенных геосистем, ландшафтно-геоэкологических систем мира и зарубежной Европы.

В ее исследованиях всегда использовались наиболее актуальные методические достижения – будь то количественные методы, геоинформационные технологии или современные приемы мелкомасштабного картографирования.

Свой огромный научный опыт Эмма Петровна в полной мере «внедряла» в учебный процесс – чтение лекций, разработку тематики семинаров и практических заданий, руководство исследовательской работой студентов. Выпускники разных лет, в том числе и нынешние сотрудники кафедры, с восхищением вспоминают ее замечательные лекции, в которых теоретические положения всегда подкреплялись личными впечатлениями, что создавало живой образ территории и позволяло лучше усвоить даже методически сложный материал.

К Эмме Петровне в полной мере относится крылатое выражение «Мои года – мое богатство». И сегодня она продолжает заниматься любимым делом – изучением актуальных проблем взаимодействия человека и окружающей среды – глобальных геоэкологических проблем, которым посвящено одно из последних подготовленных ею учебных пособий. А на рабочем столе Эммы Петровны лежит рукопись еще одного учебного пособия, в котором рассматриваются региональные геоэкологические проблемы столь любимой ею зарубежной Европы.

Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова В.А. Садовничий объявил Э.П. Романовой благодарность за многолетнюю научную и педагогическую деятельность.

Эмма Петровна получила поздравления от деканов и преподавателей Воронежского государственного университета, Казанского Федерального университета, Кубанского государственного университета, Курского государственного университета, Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Санкт-Петербургского государственного университета, Саратовского национального исследовательского государственного университета.

Желаем Эмме Петровне крепкого здоровья, творческой активности, многих светлых дней и благополучия!

ЭММА ПЕТРОВНА РОМАНОВА – доктор географических наук, Заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный член Русского Географического общества, академик Российской экологической академии, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования.

Коллектив кафедры физической географии зарубежных стран в 1960-е гг. М.н.с. Э.П. Романова – в центре в первом ряду. Справа – доцент Е.Н. Лукашова и профессор А.М. Рябчиков.

Выезд на практику. Конец 1970-х годов. Эмма Петровна — третья справа.

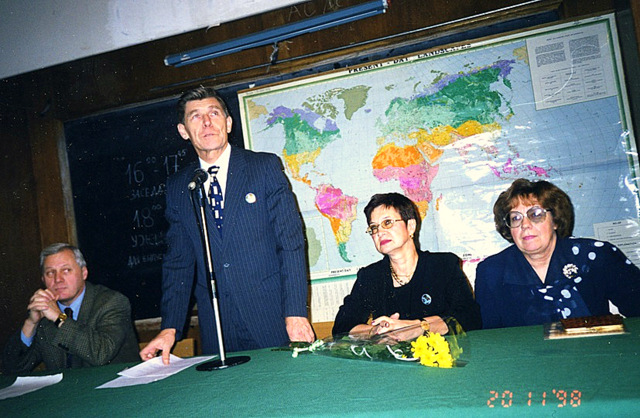

На 60-летии кафедры ФГМиГ, 1998 г. Слева от Э.П. Романовой — Е.В. Миланова, Г.Н.Голубев, Н.С. Касимов

свернуть

31:10:2024

31 октября 2024 г. на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ФЕТИСОВ

(28.02.1950-31.10.2024)

Вся жизнь Александра Степановича была связана с географическим факультетом Московского университета. Здесь он провёл почти полвека жизни, пройдя путь от студента до заведующего кафедрой.

В 1972 г. А.С. Фетисов с отличием окончил факультет, затем аспирантуру, а в 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию под руководством В.В. Вольского. С 1975 по 2021 гг. Александр Степанович бессменно работал на кафедре социально-экономической географии капиталистических мира (позднее — социально-экономической географии зарубежных стран), пройдя путь от младшего научного сотрудника до ведущего доцента.

В 1980-х гг. он был заместителем декана факультета по иностранной работе. В 1999–2014 гг. возглавлял кафедру социально-экономической географии зарубежных стран.

А.С. Фетисов — яркий представитель и последователь научной школы географического страноведения И.А. Витвера — В.В. Вольского. Он внёс значительный вклад в развитие идей научного страноведения и типологии стран. Ему принадлежит концепция эволюционного страноведения, разработаны авторские подходы в типологизации, проведена верификация и тестирование традиционных типологий.

Александр Степанович — автор ряда оригинальных курсов, читаемых на географическом факультете МГУ, в том числе и на английском языке. Он создал и читал курс по социально-экономической географии для студентов дневного и вечернего отделений факультета журналистики МГУ, преподавал в Московской школе экономики.

А.С. Фетисов много лет был членом государственной экзаменационной комиссии, участвовал в проведении вступительных экзаменов в аспирантуру и экзаменов кандидатского минимума, возглавлял «аспирантскую комиссию» Учёного совета факультета.

Под научным руководством А.С. Фетисова защищено 6 кандидатских диссертаций и 24 выпускных работы.

А.С. Фетисов — автор более 60 научных статей и 21 книги, в том числе, выдержавшего пять переизданий университетского учебника «Социально-экономическая география зарубежных стран». Он был редактором трёх последних изданий этого учебника.

В 2010-х гг. был членом редколлегии журнала «Вестник Московского университета. Серия 5. География», членом ряда научных и учебно-методических организаций.

А.С. Фетисову в 2001 г. была присуждена Ломоносовская премия за преподавательскую деятельность, а в 2020 г. — присвоено звание «Заслуженный преподаватель Московского университета».

Но за официальными достижениями стоит Человек: ученый-страновед, путешественник, большой интеллектуал, эстет, библиофил. Коллега, педагог, учитель, друг…

Зная о своей тяжелой болезни, Александр Степанович передал в дар кафедре свою библиотеку. Сотни любимых и ценимых им книг, испещренных многочисленными заметками на полях. И это та часть нашего Учителя, которая остается с нами. Наследство, способное вдохновлять и направлять не только нас, но и тех, кто придет после.

Кафедра социально-экономической географии зарубежных стран

ПРОЩАНИЕ с А.С. Фетисовым состоится во вторник 5 ноября в 12.00 (сбор с 11.45) по адресу Ленинский проспект д. 8, корпус 17 (здание морга Городской клинической больницы N1).

На территорию возможен въезд на личном транспорте через 2 КПП (навигатор ведёт через него), охране сказать что "в морг по договорённости с Тарасом Владимировичем".

Место проведения поминального обеда:

Ресторан «Люкс»

Время: с 13.30

Адрес: Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 4 к 1, 2 этаж

Просим сообщить на адрес kafedra_zs@mail.ru о возможности Вашего присутствия и будет ли у Вас свой транспорт.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ФЕТИСОВ

(28.02.1950-31.10.2024)

Светлая память!

Прощание с А.С. Фетисовым состоится во вторник 5 ноября в 12.00 (сбор с 11.45) по адресу Ленинский проспект д. 8, корпус 17 (здание морга Городской клинической больницы N1).

На территорию возможен въезд на личном транспорте через 2 КПП (навигатор ведёт через него), охране сказать что "в морг по договорённости с Тарасом Владимировичем".

свернуть

29:10:2024

Профессор НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ДРОЗДОВ - лауреат X Всероссийской премии «За верность науке» в номинации "Признание"!

Поздравляем нашего НикНика и очень рады за него!

Всероссийская премия "За верность науке" присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки. Организатор премии – Минобрнауки РФ, партнерами выступают Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт" и МГУ имени М. В. Ломоносова.

Юбилейная премия вручалась в девяти номинациях. На соискание премии в этом году поступило более 1,8 тыс. заявок из 80 регионов России.

Н.Н. Дроздов в 1963 году окончил кафедру биогеографии геофака МГУ, имеет ученые степени кандидата географических наук и доктора биологических наук. В 1968 году он появился в новой тогда передаче "В мире животных" вместе с её первым ведущим Александром Згуриди. С 1977 года Николай Дроздов вёл передачу сам или с соведущими. В конце 2018 года он фактически покинул передачу, год спустя – 25 декабря 2019 года – выход программы приостановлен.

Всероссийская премия "За верность науке

свернуть

28:10:2024

Гидрологи! Внимание!

Регистрация на юбилей кафедры гидрологии суши продлена до 10 ноября!

Меньше месяца осталось до значимого для нашей кафедры события.

После 10 ноября всем зарегистрировавшимся мы разошлем информацию о расписании праздничных мероприятий.

Без регистрации попасть в главное здание МГУ в день юбилея будет невозможно!

Празднование юбилея состоится в пятницу 22 ноября 2024 года.

Если вы хотите поздравить кафедру, необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету. После регистрации вы получите информацию о деталях оплаты.

Оргвзнос для оплаты участия в юбилее составляет 3000 руб. и включает в себя набор участника и банкет. Если у вас есть желание финансово помочь кафедре с проведением юбилея, мы будем благодарны за любые дополнительные взносы сверх минимального.

Если у вас нет возможности присутствовать очно, но есть желание передать кафедре поздравления, – вы можете до 10 ноября отправить нам короткое видео с поздравлениями (до 5 минут) на почту hydromsu@mail.ru

Любые вопросы, связанные с участием в юбилее кафедры гидрологии, вы можете задавать здесь, либо следующим членам оргкомитета:

- Сергей Владимирович ПЛАТОНОВ (ватсап, телефон +7 916 583 5149)

- Оксана ЕРИНА (telegram)

Кафедральные контакты:

Телефон: +74959391533

e-mail: hydromsu@mail.ru

Эмблема кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ

свернуть

24:10:2024

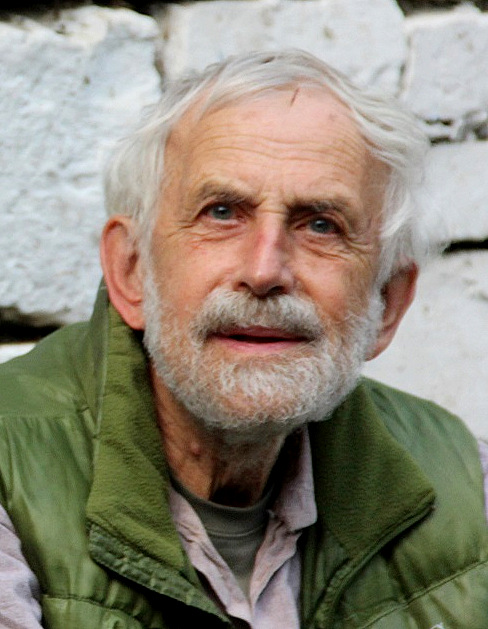

23 октября 2024 г. ушёл из жизни один из старейших сотрудников географического факультета, профессор кафедры картографии и геоинформатики, 50 лет возглавлявший лабораторию аэрокосмических методов, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР

ЮРИЙ ФИРСОВИЧ КНИЖНИКОВ

18.04.1929 – 23.10.2024

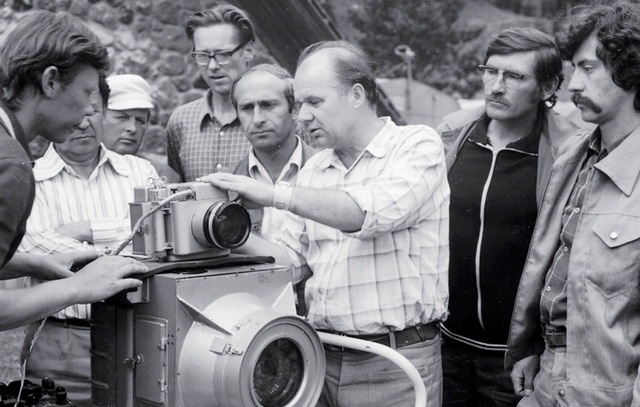

Юрий Фирсович Книжников начал работать в лаборатории аэрофотометодов, созданной в МГУ профессором К.А. Салищевым для внедрения дистанционных методов в географические исследования, с 1953 г. Его собственная научная судьба полностью определялась историей лаборатории, которую он возглавил в 1969 г.

Направления деятельности руководимой им лаборатории отражают развитие дистанционных методов исследований в нашей стране.

С 1956 г. в связи с программой Международного геофизического года большой импульс получили работы по применению фотограмметрического метода в гляциологии и Ю.Ф. Книжников выполнил фототеодолитную съемку ряда ледников Тянь-Шаня. По инициативе Г.К. Тушинского широкие работы развернулись на Эльбрусе, где в 1956–1959 гг. была проведена съемка всего массива оледенения и впоследствии создан Атлас ледников Эльбруса.

Исследования Ю.Ф. Книжникова на Эльбрусе открыли для отечественных гляциологов новые возможности изучения ледников: стереофотограмметрическому методу определения скоростей движения льда на основе псевдопараллаксов была посвящена кандидатская диссертация Юрия Фирсовича (1973).

Второй этап деятельности Ю.Ф. Книжникова связан с развитием съемки из космоса. Совместно с Институтом космических исследований лаборатория, получившая новое название — лаборатория аэрокосмических методов, — внесла заметный вклад в получение высококачественных снимков с первой орбитальной станции «Салют», подготовку экспериментов по многозональной съемке, разработку совместно со специалистами ГДР камеры МКФ-6.

В результате наши географы первыми получали уникальные снимки, а Юрий Фирсович стал организатором географической экспресс-интерпретации материалов пионерных космических съемок. На основе разработки методов дешифрирования новых для географов многозональных снимков, была подготовлена серия научно-методических атласов, изданных на русском, английском и немецком языках.

В 1986 г. Юрий Фирсович защитил докторскую диссертацию, посвященную принципам и методам аэрокосмических исследований динамики географических явлений.

По инициативе Юрия Фирсовича на базе лаборатории аэрокосмических методов по согласованию с Минвузом СССР в 1978 г. был создан Межуниверситетский аэрокосмический центр для оказания научно-методической помощи университетам страны в постановке аэрокосмического образования. Центр взаимодействовал с 35 университетами России и ближнего зарубежья. В Москве и в полевых условиях на базе МГУ в Приэльбрусье были проведены 8 школ-семинаров и 7 Интернет-семинаров, тематика которых определялась этапами развития дистанционных методов, а участники получали не только знания, но и живые материалы — снимки, атласы, пособия.

Теперь участники этих школ сами возглавляют геоинформационные центры дистанционного зондирования, в частности, в Пермском государственном университете.

Считая, что наука в МГУ для того и нужна, чтобы образование было первоклассным, Ю.Ф. Книжников внедрял дистанционные методы в географическое образование. В первые годы в новом здании МГУ, еще в «докосмическое» время, он разработал курс «Аэрофотометоды» для геоморфологов. С запуском спутников для географов поставлен поточный курс «Аэрокосмические методы», а учебник «Аэрокосмические методы географических исследований» (2004, 2011) стал основным для природоведческих вузов страны.

Ю.Ф. Книжников взрастил 13 кандидатов и 1 доктора наук; 20 лет был ученым секретарем диссертационного совета Д.501.001.61. Он — член Совета по космосу при президиуме РАН, Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, за заслуги перед отечественной космонавтикой награжден медалью имени Ю.В. Кондратюка. Входил в состав редколлегии журналов «Исследование Земли из космоса", «Материалы гляциологических исследований». Он был руководителем аэрокосмической секции отделения картографии РГО и получил звание Почетного члена Русского географического общества.

Огромная научная энергия и целеустремленность, новаторство, стремление быть на гребне прогресса, талант руководителя снискали Ю.Ф. Книжникову глубокое уважение и авторитет на факультете, коллеги и ученики всегда будут с благодарностью, теплотой и любовью вспоминать Юрия Фирсовича Книжникова, его трудами несомненно будут пользоваться новые поколения географов.

Коллеги и ученики

ПРОЩАНИЕ с Ю.Ф. Книжниковым пройдёт в пятницу 1 ноября в 12 часов в Похоронном доме Хованского кладбища.

ЮРИЙ ФИРСОВИЧ КНИЖНИКОВ

18.04.1929 – 23.10.2024

один из старейших сотрудников географического факультета профессор кафедры картографии и геоинформатики, 50 лет возглавлявший лабораторию аэрокосмических методов, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР.

Исследования Ю.Ф. Книжникова на Эльбрусе открыли для отечественных гляциологов новые возможности изучения ледников.

Фотографии, сделанные в день 90-летия Ю.Ф. Книжникова.

свернуть

23:10:2024

Дорогие выпускники кафедры рекреационной географии и туризма!

В понедельник 25 ноября 2024 года состоится празднование 20-летия создания нашей кафедры. Оно пройдёт на территории МГУ в столовой номер 10.

Начало в 17:00.

Для желающих принять участие мы открываем РЕГИСТРАЦИЮ, которая продлится до 5-го ноября.

Ссылка на регистрацию - https://forms.yandex.ru/u/670befe03e9d086fc2c79f2a/

После завершения регистрации оргкомитет разошлет точную информацию о программе проведения торжества.

Оргвзнос для оплаты участия в юбилее составляет 2000 руб. Перевод производить по номеру телефона +79164755149 (Сбербанк, Иван Владимирович К.). При переводе указывайте, пожалуйста, следующий текст по образцу "Для юбилея от Иванова И.И."

Если вы не можете присутствовать очно, но есть желание поздравить кафедру, – присылайте до 20 ноября короткое видео с поздравлениями (не более 3 минут) на почту law-tourism@geogr.msu.ru

Вопросы, связанные с участием в юбилее кафедры, вы можете направить следующим членам оргкомитета:

- Екатерине Вячеславовне Аигиной (eaigina@yandex.ru)

- Ивану Красавцеву (krasavceviv@my.msu.ru)

Кафедральные контакты:

e-mail: law-tourism@geogr.msu.ru

Ждём всех выпускников кафедры на наш общий праздник!

С уважением, от имени оргкомитета КРУЖАЛИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой, д.г.н, профессор

Выпускники кафедры рекреационной географии и туризма 2024 года.

Студенты кафедры рекреационной географии и туризма на летней практике в Болгарии. 2006 год.

Студенты кафедры рекреационной географии и туризма на летней практике в Турции. 2017 год.

Студенты кафедры рекреационной географии и туризма на летней практике в Белоруссии. 2021 год.

Эмблема кафедры рекреационной географии и туризма.

свернуть

22:10:2024

Безымянной горе в Дагестане присвоено имя российского географа ВЛАДИМИРА ПЕТРАСОВА.

Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства М.В. Мишустиным 21 октября 2024 г. и опубликовано на официальном портале правовой информации.

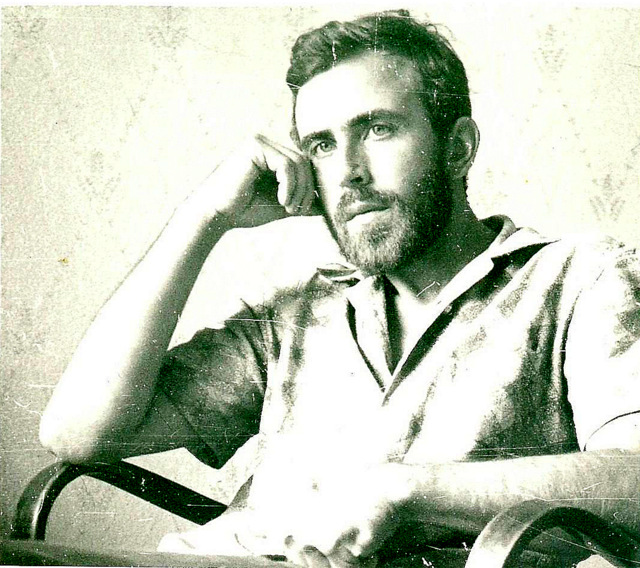

Владимир Петрасов (1938 – 2022) – известный ученый, исследователь селевых потоков и специалист в области защиты от них. На протяжении 65 лет жизнь В. Петрасова была связана с географическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова. После окончания в 1962 г. кафедры геоморфологии, с 1964 по 2022 гг. он работал в лаборатории снежных лавин и селей геофака. В. Петрасов проводил исследования почти во всех лавиноопасных и селеопасных районах бывшего СССР – от Карпат до Камчатки и Чукотки.

После схода разрушительных селевых потоков в Дагестане и последующего обращения руководства Дагестанской АССР к МГУ оказать помощь в защите населения республики от эрозии и селей, Владимир Петрасов в 1970-е годы возглавил многолетнюю экспедицию по защите населённых пунктов от селей, формировавшихся при прорывах ледникового озера Кахаб-Росона. В экспедиции проводились исследования с целью прогноза селей и для обоснования противоселевых мероприятий, разрабатывалась генеральная схема противоэрозионных мероприятий в Дагестане.

Помимо Дагестана, Владимир Петрасов изучал опасные природные процессы в горах Кавказа (Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Грузия, Азербайджан), Копет-Дага (Туркмения), Дальнего Востока (Камчатский край). Участвовал в организации студенческих практик, исследованиях на Хибинской и Эльбрусской учебно-научных станциях МГУ. Был одним из создателей Устьянской учебно-научной станции в Архангельской области.

В 1967 году Владимир Петрасов стал действительным членом Географического общества СССР (сейчас – Русское географическое общество). В 2006 году получил звание «Заслуженный работник Московского университета». Удостоен памятного знака «За самоотверженное служение Российской науке и образованию "250 лет МГУ"». Награждён медалью имени Флейшмана за выдающийся вклад в исследования селевых потоков. Ветеран труда Российской Федерации, участник множества экспедиций, автор статей и книг.

Как сообщил декан географического факультета, академик Сергей Добролюбов, присвоение имени было инициировано Московским университетом после кончины Владимира Петрасова в 2022 году. Соответствующие решения приняли местные власти - сельский совет «Ругельдинский» и администрация Шамильского района. Народное Собрание Республики Дагестан провело опрос населения района, где находится гора, приняло постановление о присвоении имени и направило его в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. После выполнения необходимых действий в соответствии с Федеральным Законом «О наименованиях географических объектов», Правительство Российской Федерации опубликовало распоряжение №2955-р о присвоении наименования «Петрасова» безымянной горе на северо-восточном отроге хребта Кечода.

Координаты ГОРЫ ПЕТРАСОВА: 42°12,4' северной широты, 46°33,5' восточной долготы. Абсолютная высота вершины 3597,1 метра. Гора находится над озером Кахаб-Росона (Хахабругуна), прорывы которого исследовал Владимир Петрасов.

Информация с сайта ГФ МГУ.

Владимир Петрасов в одной из многочисленных экспедиций.

Владимир Петрасов (1938 – 2022) – известный ученый, исследователь селевых потоков и специалист в области защиты от них.

Владимир Петрасов проводил исследования почти во всех лавиноопасных и селеопасных районах бывшего СССР – от Карпат до Камчатки и Чукотки.

свернуть

21:10:2024

Дорогие друзья и коллеги, выпускники кафедры метеорологии и климатологии!

В 2024 году кафедра метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова отмечает свое 80-летие.

Приглашаем всех выпускников кафедры принять участие в мероприятиях, посвященных юбилею, которые пройдут в пятницу 15 ноября на географическом факультете МГУ.

Для участия приглашаем вас зарегистрироваться на сайте юбилея https://meteo80.ru

Регистрация завершится 10 ноября в 23:59.

ПРОГРАММА:

14:00-14:50 Регистрация участников.

20 этаж, напротив входа на кафедру метеорологии и климатологии.

C 15:00 Торжественное открытое заседание кафедры.

21 этаж, аудитория 2109

На заседании выступят:

- ДОБРОЛЮБОВ Сергей Анатольевич, декан географического факультета, академик РАН;

- КИСЛОВ Александр Викторович, зав. кафедрой метеорологии и климатологии;

- ВИЛЬФАНД Роман Менделевич, научный руководитель Гидрометцентра России.

По окончании торжественного заседания (около 16:30 - 17:00) состоится праздничный фуршет. 19 этаж, аудитория 1920.

Оргкомитет Юбилейной конференции, Председатель Оргкомитета профессор А.В. КИСЛОВ

Ссылка на фильм "70-летие кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова". 28 ноября 2014 года. Автор - Григорий Агаян, выпускник кафедры метеорологии и климатологии 1983 года - https://yandex.ru/video/preview/7948897731974915640

Авторы размещённых фотографий - Михаил Локощенко и Павел Торопов.

Н.С. Касимов, Президент ГФ МГУ, и А.В. Кислов, зав.кафедрой МиК, на 70-летии кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 28 ноября 2014 года

свернуть

17:10:2024

Родителям будущих географов!

Лекторий юного географа приглашает слушателей.

В субботу 26 октября с лекцией «САМОЕ КРУПНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ ХХ ВЕКА» выступит ведущий научный сотрудник кафедры геоморфологии и палеогеографии, кандидат географических наук Ф.А. РОМАНЕНКО, который только что вернулся из экспедиции на Северную Землю и расскажет об истории открытия и исследования этого высокоширотного архипелага, о природе Северной Земли.

НАЧАЛО в 16:00. Продолжительность 90 минут.

К северу от Таймырского полуострова находится удивительный архипелаг – Северная Земля. Все арктические острова не похожи друг на друга, но Северная Земля совершенно поразительна. Здесь абсолютно плоские скалистые равнины нескольких уровней разделены крутыми высокими уступами, а огромные ледниковые купола мощностью сотни метров внезапно начинают двигаться, вода в глубоких речных долинах может вдруг подняться на несколько метров… Все это превращает архипелаг в особенное, ни на что не похожее место. Очень интересна и история открытия Северной Земли. Мы не можем объяснить её появление на картах XVI века, потому что первые контуры архипелага появились только в 1913 г., и это было крупнейшим географическим открытием ХХ века, едва ли не последним географическим открытием такого масштаба.

Лекция проводится в СМЕШАННОМ ФОРМАТЕ. Нас можно увидеть и услышать ОЧНО, в стенах Главного здания МГУ, или ДИСТАНЦИОННО.

Для участия необходимо зарегистрироваться. При регистрации выберите желаемый формат участия (очно или дистанционно). Учителя, сопровождающие группу школьников, могут выбрать групповую форму регистрации.

Ссылка на регистрацию - https://forms.gle/5WyQj51Yf3yugomz8

Регистрация открыта до 15:00 24 октября (четверг).

Внимание! Чтобы посещение Московского университета принесло радость детям, позаботьтесь, чтобы у каждого слушателя, взрослого или ребенка, был с собой оригинал паспорта или свидетельства о рождении. Для прохода потребуется предъявить оригинал паспорта или свидетельства о рождении.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ для очных участников: Главное здание МГУ, географический факультет, 21 этаж, аудитория 2109. Проход в Главное здание – со стороны Клубной части МГУ (вход со стороны ул. Академика Хохлова).

Ссылка для подключения дистанционных участников будет выслана накануне лекции по адресу электронной почты, указанному при регистрации.

Лекция проводится при поддержке Русского географического общества и рассчитана на школьников от 7 классов и старше.

Страничка Лектория на сайте географического факультета МГУ

Информация с сайта ГФ МГУ.

Ф.А. РОМАНЕНКО, ведущий научный сотрудник кафедры геоморфологии и палеогеографии, кандидат географических наук.

свернуть

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- …

- следующая ›

- последняя »