вход |

|

|

22:04:2024

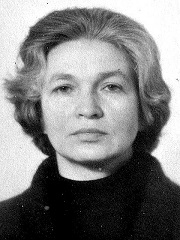

17 апреля 2024 года скончалась ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ЛЕФЛАТ (ГОРШКОВА), доцент кафедры геоморфологии и палеогеографии, Заслуженный преподаватель Московского университета, кандидат географических наук, выпускница 1960 года кафедры гидрологии суши.

ПАМЯТИ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ ЛЕФЛАТ

17 апреля ушла из жизни Ольга Николаевна Лефлат. Доцент кафедры геоморфологии и палеогеографии, кандидат географических наук, человек с удивительной судьбой, очаровательная женщина. Это воистину тяжелая утрата для географического факультета МГУ.

Ольга Николаевна родилась в семье высокопоставленного советского разведчика, работавшего в посольствах СССР в ряде европейских и арабских стран, раннее детство ее прошло в годы Второй Мировой войны в Италии. После окончания средней школы (а ей пришлось сменить немало школ) она поступает на географический факультет МГУ, и это был один из первых наборов в новое здание Университета.

Профессиональный путь Ольги Николаевны обеспечил ее высочайшую квалификацию и чрезвычайно широкую географическую эрудицию (наряду с общей эрудицией). Она закончила кафедру гидрологии суши, специализировалась на гидрохимии. По распределению работала на кафедре палеогеографии, где училась непосредственно у академика К.К. Маркова. Защитила кандидатскую диссертацию по палеогеографии и гидрохимии озера Иссык-Куль, став одним из ведущих в стране специалистов по четвертичной истории внутренних водоемов.

Став кандидатом наук, Ольга Николаевна была назначена начальником курса (выпуск 1976 г.). Она вошла в список первых в МГУ начальников курса. Среди студентов – выпускников курса О.Н. Лефлат – известные геоморфологи, доктора географических наук С.И. Болысов и В.В. Пономарева, кандидаты географических наук С.И. Антонов, Т.В. Ващалова, А.Ф. Глазовский, В.Н. Космынин и другие, а также сотрудники нашего факультета д.г.н. Н.В. Зубаревич, Н.Е. Кошелева, зав.кафедрами факультета разных лет В.Е. Шувалов, И.Г. Стрелецкая, к.г.н. В.С. Архипкин, Т.Г. Глазовская, В.И. Гребенец, А.Т. Кондрин, В.В. Поповнин, О.А. Самонова и др.

Запомнилась такая история, возможная именно в те советские годы. Перед распределением студентов происходил довольно жесткий отбор тех из них, кого кафедры намеревались оставить к себе на работу. Кафедра геоморфологии решила оставить на кафедре обладателя красного диплома С.И. Антонова. Но тогдашний зам.секретаря Комитета ВЛКСМ факультета по оргработе был против: Сергей Иванович не был членом комсомола (что, конечно, было тогда редкостью). И именно Ольга Николаевна на парткоме отстояла перспективного студента, который стал известным специалистом в области четвертичной палеогеоморфологии и до сих пор работает на нашей кафедре в должности старшего научного сотрудника.

Следующим курсом Ольги Николаевны был тот (1982 г. выпуска), на котором учились ныне профессор Н.А. Слука, зав. кафедрой ФГМ Н.Н. Алексеева, кандидаты наук А.Д. Акименко, А.М. Алабян, А.И. Даньшин, М.А. Казьмин, А.В. Чернышев и др.

Третьим курсом Ольги Николаевны был выпуск 1987 г., на котором учились ныне профессора А.Н. Гуня, В.Р. Битюкова, зав.кафедрой РПП М.В. Слипенчук, начальник нашей практики 2 курса, Заслуженный полярник РФ, к.г.н. Ф.А. Романенко и др.

На этих двух курсах Ольга Николаевна была начальником практики в Сатино, ездила с ними «на картошку» в Поречье.

Поражало, как эта хрупкая женщина с негромким голосом управлялась с двумястами студентами. Это было возможно только благодаря ее удивительному таланту организатора, ответственности и четкости планирования и реализации действий. У студентов она всегда пользовалась непререкаемым авторитетом – вследствие ее справедливости, последовательности, искреннего уважения к молодым коллегам и высокой профессиональной квалификации. Нельзя не вспомнить, как в сложные по погоде дни уборки картофеля эта женщина с органичными аристократическими манерами (в лучшем смысле этого словосочетания) залезала на комбайн и сортировала картошку вместе со своими подчиненными.

В 1986 г. Ольга Николаевна назначается на должность доцента кафедры палеогеографии (а ее преемником – начальником указанного курса стал С.И. Болысов). Но в этой должности она проработала всего только около года. На базе кафедры палеогеографии А.П. Капица создал кафедру рационального природопользования. Палеогеографы стали на кафедре «лишними людьми». Ольга Николаевна (и еще один доцент) переходят на кафедру геоморфологии, и с этого момента кафедра стала называться «геоморфологии и палеогеографии». И именно Ольга Николаевна обеспечивала, в первую очередь, новое для кафедры палеогеографическое «крыло». Она читала вновь созданные и ранее существовавшие палеогеографические курсы – поточные и кафедральные, руководила курсовыми и дипломными работами по этой тематике. Около 30 лет Ольга Николаевна была реальным куратором палеогеографического направления на кафедре. На основе своего богатейшего опыта она написала важнейшее для кафедры и факультета учебное пособие «Палеогеография» в 3-х частях (3 книги). До сих пор этот палеогеографический триптих остается настольным пособием для студентов физико-географического направления и, вероятно, еще долго будет служить таковым.

Как видим, Ольга Николаевна, была воистину широким физико-географом. Специалист гидролог-гидрохимик, палеогеограф, она стала и высококлассным геоморфологом, около 30 лет вела учебную полевую геолого-геоморфологическую практику 1 курса в Сатино и семинары по общей геоморфологии. Широта географических знаний позволила ей два десятка лет читать физическую географию на существовавшем тогда подготовительном отделении и на факультетских подготовительных курсах.

Предельная доброжелательность сочеталась у Ольги Николаевны с предельной требовательностью, и в первую очередь – к себе. Показательно, что когда здоровье стало подводить ее, она сама попросила отпустить ее на пенсию (что бывает не так часто). При этом она никогда не теряла связи с кафедрой, с удовольствием участвовала в кафедральных мероприятиях (как и кафедра всегда продолжала считать Ольгу Николаевну действующим доцентом).

Ольга Николаевна была представителем истинной интеллектуальной элиты нашего общества. Именно на таких людях и держится на самом деле наша страна. Ольга Николаевна – олицетворение отечественной интеллигенции. Поэтому и пользовалась она искренними уважением и любовью своих коллег и многочисленных учеников. Воистину светлая память остается у нас об этом светлом человеке. В ее учениках, в нас, кому посчастливилось работать с ней, в ее книгах. Спасибо Вам за то, что Вы были с нами, дорогая Ольга Николаевна!

СЕРГЕЙ БОЛЫСОВ, профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ЛЕФЛАТ (ГОРШКОВА), доцент кафедры геоморфологии и палеогеографии, Заслуженный преподаватель Московского университета, кандидат географических наук, выпускница 1960 года кафедры гидрологии суши

Ольга Николаевна Лефлат, начальник практики и начальник курса, в жюри Праздника ГЕИ. Сатино, 1983 год

Два начальника курса и прекрасных человека, Ольга Николаевна Лефлат и Борис Александрович Алексеев, на юбилее геофака

О.Н. Лефлат рассказывает о начале Великой Отечественной войны в нашем документальном фильме "Краткий курс военной географии" (режиссёр Юлия Колесник, съёмка 2010 года) - https://www.youtube.com/watch?v=cx7IjrbzuCg

Спасибо Вам за то, что Вы были с нами, дорогая Ольга Николаевна!

свернуть

21:04:2024

РИА Новости: Калужская прокуратура заинтересовалась стройкой в зоне подтопления реки Протвы

Прокуратура заинтересовалась историей со строительством поселка в зоне подтопления реки Протвы в деревне Сатино Калужской области, где местные дачники требуют через суд признать незаконным перевод земель в категорию, разрешающую застройку, а представители власти заявляют, что все сделали по закону.

Дачники против

Деревня Сатино входит в состав сельского поселения деревня Совьяки Боровского района Калужской области. Находится на самой границе с Московской областью. По словам местных, красивейшие берега реки Протвы с пойменными лугами в Сатино уже более 40 лет является популярным местом отдыха москвичей и жителей окрестных территорий – Боровска, Обнинска, Балабанова.

Обратившаяся в редакцию РИА Новости Ольга Кедрова рассказала, что как раз в этих местах осенью 2023 года развернулось активное строительство частного поселка Боровск-Дрим. По словам Ольги, она и другие дачники деревни Сатино, в числе которых много представителей МГУ имени М.В. Ломоносова, а также ряд коренных жителей деревни, составили инициативную группу, которая борется против застройки. Люди обратились в суд с требованием признать незаконным перевод земель на берегу Протвы с территориальной зоны С-1 (зона сельхозугодий), где строить ничего нельзя, на зону С-3 (для ведения садоводства), на которой строить можно. Такое решение было принято думой сельского поселения деревня Совьяки прошлым летом. Истцы требуют признать недействующими генплан и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) сельского поселения, куда уже внесены соответствующие изменения. В настоящее время два иска находятся на предварительной стадии рассмотрения в Калужском областном суде, по существу еще не рассматривались.

"Мы считаем, что земли намеренно были переведены в другую категорию для коммерческого использования. При этом Совьяковская администрация никаких согласований о выделении земельного участка девелоперам с представителями МГУ не проводила. Местные жители поставлены перед фактом. Мы возмущены действиями администрации и оспариваем их в судебном порядке", - подчеркнула Ольга.

Собеседница описала ряд аргументов истцов против стройки. По их мнению, появление поселка может стать экологической проблемой. Строительство началось слишком близко к реке, и в марте этого года вода поднялась так, что первые постройки поселка затопило практически до окон. Хотя, отметила собеседница, за 20 лет ее жизни в Сатино случались паводки и помасштабнее.

"Весь строительный мусор и стройматериалы уплыли ниже по течению реки в сторону Боровского водозабора. Но эти места топит ежегодно, причем не только во время весеннего половодья, но и летом в сильные дожди. Получается, что мусор, грунт, удобрения и прочие продукты огородничества и жизнедеятельности населения будут смываться рекой постоянно", - рассказала Ольга.

"Кроме того, нас беспокоят и другие негативные стороны строительства - снятие грунта в водоохранной зоне, насыпные отвалы у береговой полосы, ограничение доступа граждан к береговой полосе", - добавила собеседница.

По словам Ольги, Сатино и его окрестности с 1968 года служат научно-учебным полигоном, на котором проходят полевые практики географы МГУ имени Ломоносова. Между тем строительной техникой, по ее словам, полностью снят растительный покров в пойме реки, нанесен ущерб местной флоре и фауне, часть которой занесена в Красную книгу Калужской области, что недопустимо, согласно областному законодательству.

Суд покажет, кто прав

Представители власти тему комментируют сдержанно, ссылаясь на то, что идет суд.

"Я считаю, что мы действовали в рамках закона. Сейчас судебный процесс пройдет и укажет наши ошибки, если они есть. Покажет, кто прав, а кто неправ", - сказал РИА Новости глава администрации сельского поселения Николай Галенков.

То же говорит и председатель сельской думы Сергей Караваев. "Мы все это обсуждали, принимали решение (о переводе земель – ред.), и никаких проблем не было. Естественно, у жителей всегда есть проблемы. Все к чему-то привыкают и не хотят нового", - сказал Караваев.

Замглавы администрации Боровского района – заведующий отделом земельных и имущественных отношений, градостроительства Лидия Арешкина отметила в беседе с РИА Новости, что не владеет нюансами перевода земель в Сатино.

"На землях категории С-1 стройка действительно невозможна. Но сельское поселение внесло изменения в ПЗЗ, поменяли зону и, соответственно, на этой земле по законодательству можно строить дом… Суд посмотрит все документы, процедуру, обоснования перевода земель, и тогда будет принято решение", - сказала она.

По словам Арешкиной, водное законодательство России запрещает любое строительство в рамках 20 метров от воды в реке. Она подчеркнула, что застройщик отступил на эти 20 метров.

"Строительство в зоне подтопления возможно, но с ограничениями. Например, строить можно с учетом инженерно-защитных сооружений. Я не знаю, есть ли какие-то инженерно-защитные сооружения на том участке, о котором идет речь, но, наверное, если бы они там были, вряд ли бы там подтопило. Пока нет решения суда, очень сложно что-то сказать", - сообщила Арешкина.

При этом Галенков и Арешкина в беседе с РИА Новости выразили недоумение в связи с начавшимся строительством. "Там такая территория, что ее топит каждый год. Не только эти поля, но даже дорогу заливает. И я не знаю, как там дома можно разместить, чтобы каждый год их не подтапливало", - отметила Арешкина.

Неподтопляемый уровень

Застройщик Михаил Грязнов рассказал РИА Новости, что проект Боровск-Дрим задумывался как "и коттеджный поселок, и семейный курорт, и даже пляжный курорт". На территории планируются детские и спортивные площадки, поле для мини-футбола, площадка для пляжного волейбола, сквер, пляжная зона с шезлонгами, зонтиками и прокатом лодок и сапбордов. По словам Грязнова, минувшее подтопление проект не остановит, хотя и придется изменить план поселка.

"Земли продавали нам, как входящие в зону подтопления, но неподтопляемые. Это было озвучено устно продавцом. Но уже в ходе строительства мы выяснили, что нас ввели в заблуждение, что и показала эта весна. В настоящий момент у нас назначен ряд мероприятий, которые эту ситуацию победят. Мы повысим уровень этих земель до того уровня, который является неподтопляемым", - рассказал собеседник.

По его словам, максимальное подтопление участка было зафиксировано на уровне 1,20 метра, подсыпать планируют на гораздо большую величину - чтобы наверняка. Каркасы нескольких домов, которые подтопило, перенесут подальше от воды.

"Я хорошо понимаю жителей Сатино, которые привыкли тут гулять, места здесь действительно очень красивые, поэтому мы и купили тут участок. Но не очень понимаю, чего они хотят добиться – закон мы не нарушаем. На этих землях можно строить дома до трех этажей, на одну семью. Что мы и делаем. А гулять можно и дальше вдоль реки – там нетронутый берег, да и здесь гулять никто не запрещает", - сказал бизнесмен. Он добавил, что по поводу неудобства с земляными отвалами у берега к нему никто не обращался, иначе он был бы готов нанять трактор и убрать их.

По словам собеседника, стройка по соседству всегда вызывает у жителей беспокойство – это он знает по многолетнему опыту реализации аналогичных проектов жилых и гостиничных застроек, в том числе на берегах водоемов. Доступ к Протве, подчеркнул собеседник, он не перекрывал и не планирует, подчеркнув, что "это запрещено законодательством". Кроме того, рассказал собеседник, инфраструктура поселка, как планируется, будет доступна и жителям Сатино, что, по его мнению, плюс, а не минус.

После запроса РИА Новости историей заинтересовалась прокуратура. "По информации о возможных нарушениях закона прокуратурой района организовано проведение проверки", - сказала РИА Новости представитель областного надзорного ведомства.

РИА Новости, 19 апреля 2024 года

Ссылка на публикацию - https://ria.ru/20240419/stroyka-1940936047.html

свернуть

19:04:2024

От АРКАДИЯ ПОПОВА, выпускника 1972 года кафедры экономической географии СССР:

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО

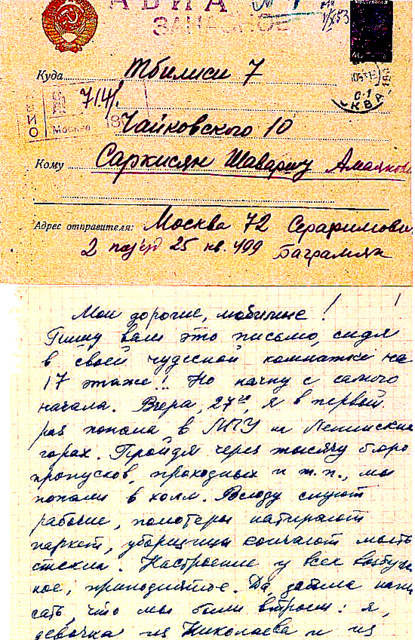

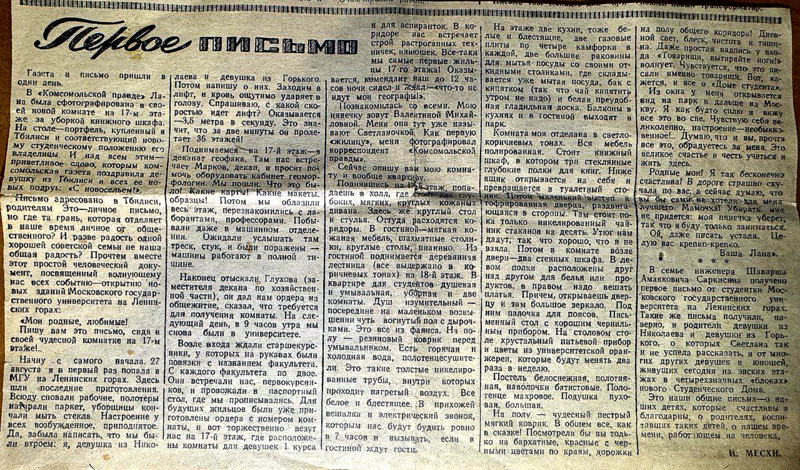

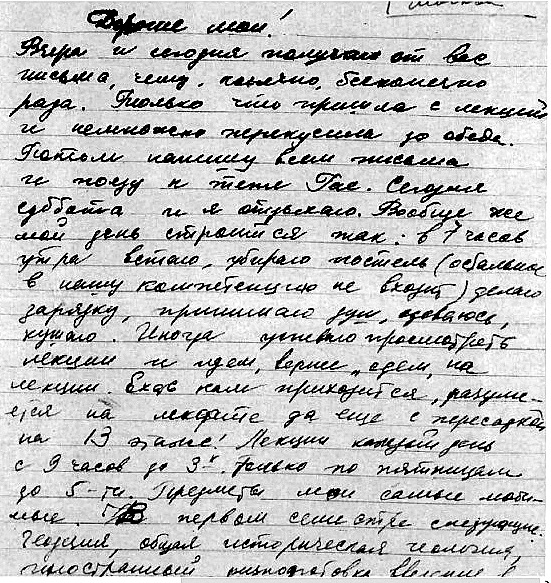

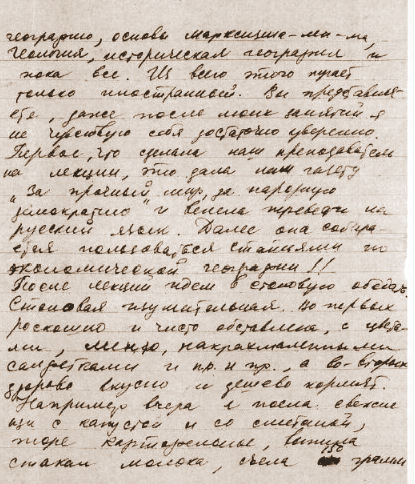

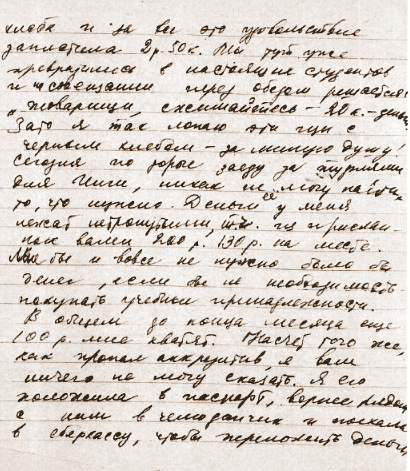

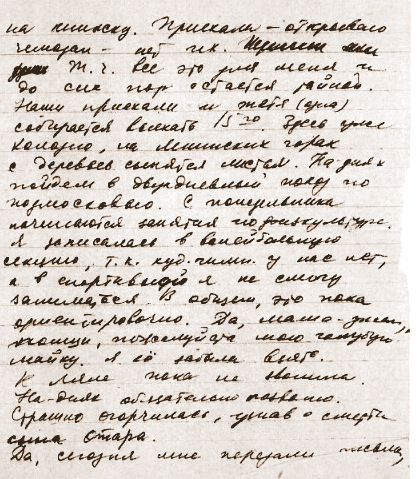

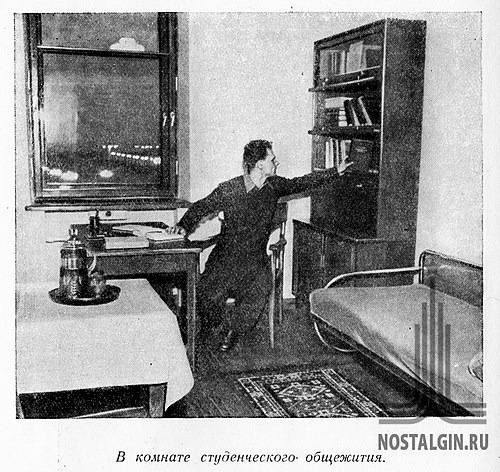

Выпускница геофака 1958 года СВЕТЛАНА САРКИСЯН (в этом году ей исполнилось 90 лет) передала из своего архива письма, которые она писала домой в Тбилиси в сентябре 1953 года, в первые дни своего обучения и проживания в только что построенном Главном здании МГУ на Ленинских горах. Эти письма были тогда же опубликованы в грузинской газете "Молодой сталинец", куда их передала мама студентки.

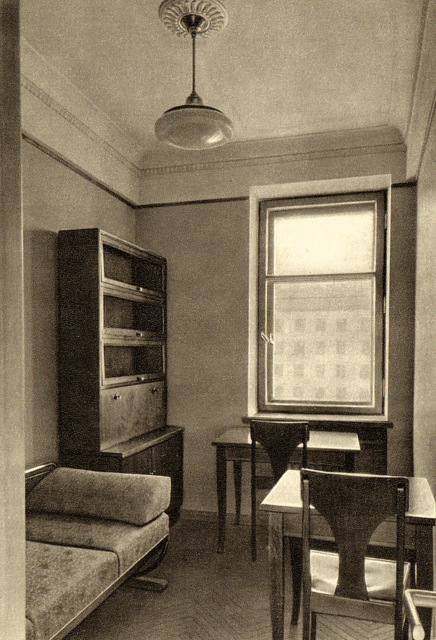

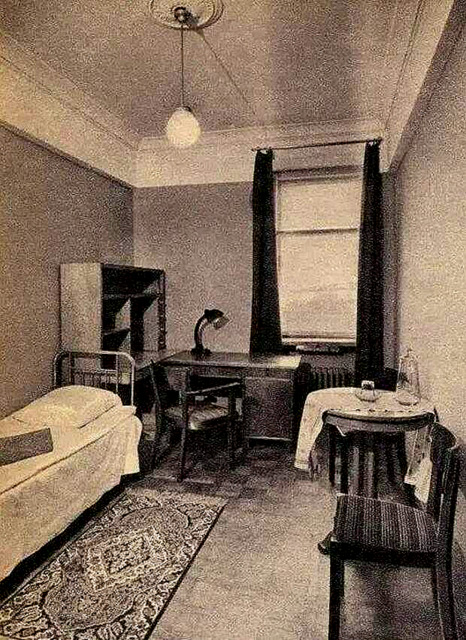

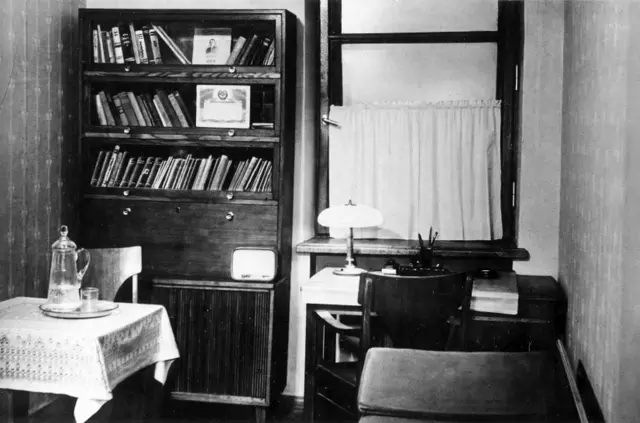

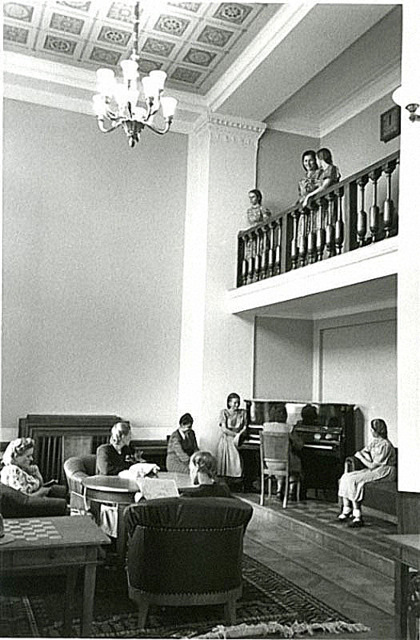

Возможно, студентам и выпускникам более поздних поколений будет интересно узнать из первых рук, как жили тогдашние обитатели общежития в новом высотном здании, какая там была мебель, утварь и всё прочее.

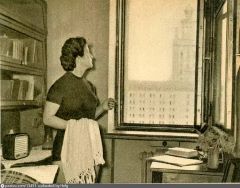

Светлана Саркисян в агитбригаде, 1-й курс. 1954 год

Светлана Саркисян в гостиной общежития в ГЗ МГУ. Играет на пианино её однокурсник, Марк Белецкий. 1-й курс. 1954 год.

Письмо Светланы Саркисян, написанное в сентябре 1953 года

Вырезка из грузинской газеты "Молодой сталинец" с письмом Светланы Саркисян, написанным в сентябре 1953 года

Фрагменты письма Светланы Саркисян. Сентябрь 1953 года

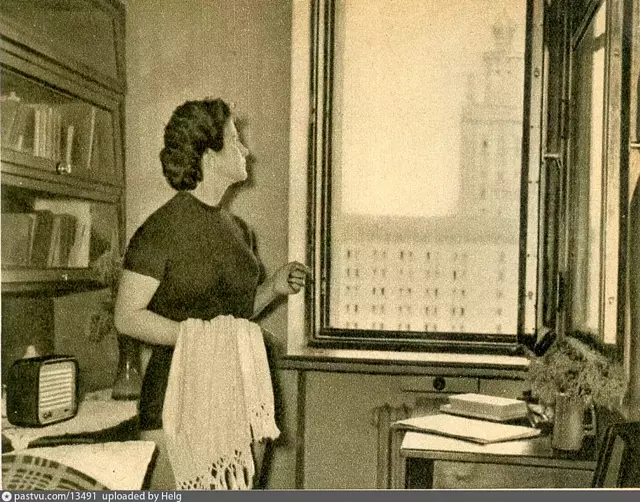

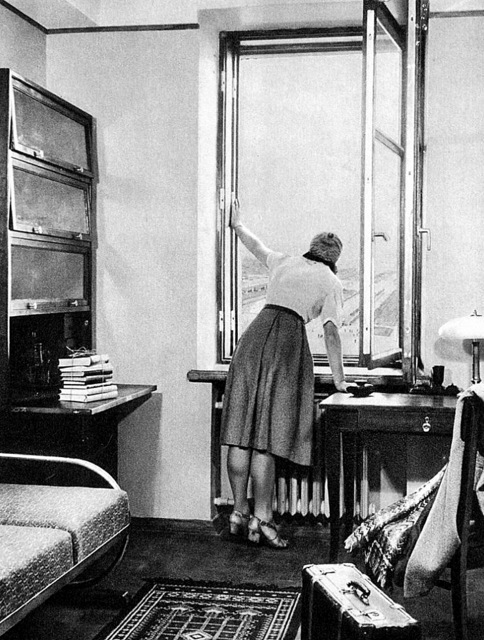

Комната в общежитии Главного здания МГУ. 1953 год. Фото из интернета

Комната в общежитии Главного здания МГУ. 1953 год. Фото из интернета

Комната в общежитии Главного здания МГУ. 1953 год. Фото из интернета

Комната в общежитии Главного здания МГУ. 1953 год. Фото из интернета

Комната в общежитии Главного здания МГУ. 1953 год. Фото из интернета

Гостиная в общежитии Главного здания МГУ. 1953 год. Фото из интернета

Гостиная в общежитии Главного здания МГУ. 1953 год. Фото из интернета

Гостиная в общежитии Главного здания МГУ. 1953 год. Фото из интернета

свернуть

13:04:2024

Знай наших! КАЗАНЦЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, выпускница 1988 года кафедры геодезии и картографии, заведующая Интерактивным оптическим центром "Лыткарино", руководитель проекта «Путешествие школьников в мир оптики и звезд», Председатель Исторической секции Ассоциации планетариев России, Заслуженный работник культуры, награждена медалью Федерации космонавтики, премией и наградами Губернатора Московской области.

Марина о себе:

После окончания университета я осталась на кафедре картографии. Работала в Московском отряде под руководством выпускника географического факультета Андрея Владимировича Берёзкина. Мой самый любимый знающий и всё понимающий начальник! Сейчас у него своя фирма, связанная с геоинформационными системами, в которой, уже около десяти лет работает моя дочь. Она пошла по моим стопам - закончила географический факультет, кафедру картографии.

В то время я занималась созданием цифровой картографической основы на Москву в лаборатории автоматизации, т.к. там благодаря завкафедрой Сергею Николаевичу Сербенюку было приобретено самое продвинутое цифровое оборудование. Там же я познакомилась со своим будущим мужем, который работал в лаборатории «Автоматизация в картографии» (закончил мехмат МГУ).

После декрета я вышла на работу в планетарий при городском музее в городе Лыткарино, где прожила всю свою жизнь. И хотя планетарий был маленький и простенький, с устаревшим оборудованием, он пользовался большой популярностью у школьников.

И у меня появилась мечта - создать современный детский интерактивный оптический центр с обсерваторией и цифровым планетарием, благо в городе есть завод оптического стекла. На это ушло лет 20 моей жизни. Делали все с нуля! Удалось найти единомышленников, спонсоров, плотно занялась фандрайзингом. Бывая на конференциях Ассоциации планетариев России, познакомилась с ведущими специалистами страны в области проектирования планетариев и создателей полнокупольного контента, со многими учеными-оптиками, космонавтами, астрономами. Объездила много планетариев и музеев космонавтики, чтобы набраться опыта и изучить оборудование.

В результате, в 2014 году в составе Выставочного зала Лыткаринского завода оптического стекла, сделали интерактивную лабораторию «Путешествие света в оптических лабиринтах», в 2017 году построили детскую обсерваторию, а в 2021 году открыли цифровой планетарий – самый современный и крупный в Московской области. У нас выступают учёные, космонавты, специалисты оптического завода. В наш интерактивный оптический центр приезжают школьники из Москвы и всего Подмосковья.

В 2015 году я создала Лыткаринские чтения по космонавтике, астрономии и оптике "Сила света", в этом году они прошли 9-й раз. Этот опыт оптический Холдинг "Швабе" распространил на всероссийский уровень. Два года назад я выиграла президентский грант с проектом «Путешествие школьников в мир оптики и звезд», стала руководителем этого проекта. Являюсь Председателем Исторической секции Ассоциации планетариев России. За это время стала Заслуженным работником культуры, награждена медалью Федерации космонавтики, премией и наградами Губернатора Московской области, знаком «Гордость Лыткарино» и др.

Но главной наградой стало то, что моя мечта сбылась (не без помощи космоса, конечно)!!! Теперь заведую Интерактивным оптическим центром "Лыткарино" и получаю наслаждение от работы с нашими детьми и умными людьми!

Если кому-то интересно, то здесь наша страничка https://vk.com/id719360467

Тестирование телескопа в детской обсерватории Интерактивного оптического центра «Лыткарино». 2018 год.

Коллекция телескопов детской обсерватории Интерактивного оптического центра «Лыткарино» пополнилась подарком от Новосибирского приборостроительного завода.

Диплом II степени Лыткаринскому планетарию в Национальной премии «Корпоративный музей». 2023 год, Екатеринбург.

Выпускники географического факультета 1988 года в детской обсерватории Интерактивного оптического центра «Лыткарино» (ищем МГУ на горизонте). 2023 год.

Экскурсия для школьников в Лыткаринском планетарии к 100-летию изобретения планетария. 2023 год.

У крупногабаритного линзового объектива для дистанционного зондирования Земли «Рубин-77», трижды побывавшего в космосе.

Рассказ участникам семинара «Астрономия – школам» об оптике Лыткаринского завода оптического стекла для дистанционного зондирования Земли.

В Интерактивном оптическом центре «Лыткарино» экскурсии сопровождаются опытами и эскпериментами.

Экскурсия для школьников, знакомство со стекловолокном.

Выступление на IX Лыткаринских чтениях по космонавтике, астрономии и оптике «Сила света». 2024 год.

Герой России, летчик-космонавт, участник кинопроекта «Вызов» А.Н. Шкаплеров (в центре) в Интерактивном оптическом центре «Лыткарино». 2024 год.

Вручение медали «За заслуги» от Федерации космонавтики России.

Награда из рук космонавтов А.М. Самокутяева и героя России О.Г. Артемьева за организацию Лыткаринских чтений по космонавтике, астрономии и оптике «Сила света». 2019 год.

свернуть

03:04:2024

Вести с поймы от СЕРГЕЯ СМИРНОВА, выпускника 1976 года кафедры геоморфологии, директора Сатинской УНБ в 1999-2005 гг.

ПОЛОВОДЬЕ НА ПРОТВЕ

В эти дни уровень воды в Протве повышается примерно на 1 метр в сутки. Но до пика пока не дошёл, так как на полях и в лесу ещё остался снег. Пик паводка ожидается после 15 апреля.

Продолжается судебное производство по поводу незаконного захвата пойменных земель. В Совьяковском сельсовете произошла, видимо, замена состава, старая администрация участвовала в захвате.

Три дома на пойме устроены на винтовых сваях, затопления сейчас до уровня пола первого этажа. Складированный рядом пиломатериал всплыл и потихоньку сплавляется вниз по течению. Охраны нет.

Великая русская река Протва продолжает свою жизнь!

Для тех, кто пропустил предыдущие публикации Геограда о застройке поймы Протвы:

"Новая угроза Сатино" - https://geograd.ru/news/18845

"Встретимся на пойме???" - https://www.geograd.ru/news/18827

ПОЛОВОДЬЕ НА ПРОТВЕ (текст с сайта ГФ МГУ, 4.04.2024)

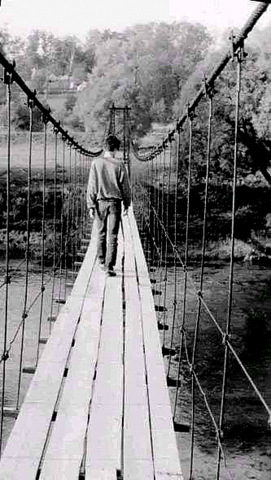

Уровень воды в Протве продолжает повышаться. Вода прибывает, затоплен пешеходный мост в районе Сатинской УНБ. По прогнозам зав. кафедрой гидрологии суши профессора Н.Л. Фроловой, пик паводка ожидается до 10 апреля.

За ситуацией в Сатино наблюдаем с особенным вниманием после того, как были захвачены земли водоохранной зоны в урочище Ветлы и на них произведено несанкционированное строительство. Факультет потерял при этом часть 6-го учебного профиля Сатинской практики, пирамиду «Луговая», часть дороги вдоль Ветел.

О ситуации в Сатино и предпринимаемых мерах борьбы с беззаконием писал профессор кафедры геоморфологии и палеогеографии С.И. Болысов в заметке «Новая угроза Сатино», опубликованной в № 4(63) 2023 газеты «Geograph».

Совместными усилиями факультетских сотрудников, местных жителей и дачников поданы иски в администрацию и прокуратуру, собираются средства на юридическое обеспечение затевающихся тяжб. Инициативная группа наших преподавателей подготовила соответствующие бумаги декану факультета, которые С.А. Добролюбов передал ректору МГУ.

На фото: вид на урочище «Ветлы» 31.03.2024. Автор фото в.н.с. В.Р. Беляев

Фотографии Сергея Смирнова. 1 и 2 апреля 2024 года.

свернуть

01:04:2024

От МАРИИ КУЛИК, выпускницы кафедры экономической географии СССР 1985 года, основателя и Президента благотворительного фонда "Качество жизни":

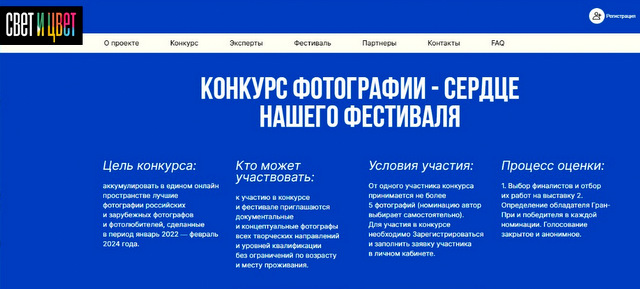

Друзья! Мы объявили Всероссийский Международный фестиваль и конкурс фотографии "СВЕТ И ЦВЕТ"! Многие географы - талантливые фотографы. Приглашаем вас к участию в нашем проекте.

В августе древний город Елец на реке Б.Сосна соберет фотографов со всего мира на большое фотографическое событие - Всероссийский Международный фестиваль фотографии «Свет и Цвет».

Фестивалю предшествует одноименный Всероссийский международный конкурс фотографии, который выберет лучшие работы для главной выставки фестиваля.

Почему именно Елец Липецкой области выбран как площадка для Международного фестиваля? Елец –древний город с богатой историей, вековыми культурными традициями, уникальными ремеслами, активным населением, влюбленным в свой город. Елец – один из тысячи малых городов России, который бережно хранит свою идентичность. Собрать фотографов России и других стран на Липецкой земле, в Ельце, – показать, чем дышит и как живет не парадная, не столичная, а провинциальная Россия.

Цель конкурса: аккумулировать в едином онлайн пространстве лучшие фотографии российских и зарубежных фотографов и фотолюбителей, сделанные в период январь 2022-февраль 2024 гг.

Мы приглашаем к участию всех: фотографов-профессионалов, фотохудожников, фотолюбителей для показа достижений, общения, обмена опытом и получения знаний от мастеров всех видов фотографии.

Программа фестиваля рассчитана на широкую разновозрастную аудиторию и призвана приобщить, побудить к творческой фотографии как можно больше людей, дать им умение не только смотреть, но и видеть разные смыслы, заложенные в изображении, обучить навыкам репортажной съемки и приемам художественной фотографии, показать альтернативные фототехники на лучших исторических и современных примерах.

Условия участия в конкурсе:

От одного участника конкурса принимается не более 5 фотографий (номинацию автор выбирает самостоятельно).

Старт фестиваля и прием конкурсных работ не за горами, если у вас есть вопросы или предложения, напишите нам: info@svet-tsvet.ru.

Подробности о конкурсе и фестивале на сайте проекта - https://svet-tsvet.ru

свернуть

25:03:2024

ВАДИМ КИРИЛЛОВИЧ ГРОМОВ, выпускник 1979 года кафедры океанологии, погиб во время теракта 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле".

После окончания геофака Вадим Громов был научным сотрудником в ИКИ АН СССР (1984-1987), научным сотрудником в ГЕОХИ АН СССР (1987-1990), депутатом Моссовета по Свердловскому району: фракция "Движение Демократической России" (1990-1993), затем генеральным директором в коммерческой фирме.

Памяти ВАДИМА ГРОМОВА

ДМИТРИЙ ЯРОШЕВСКИЙ, выпускник 1988 года:

22 марта во время бесчеловечного теракта трагически погиб Вадим Кириллович Громов. Сейчас трудно подбирать слова, но я постараюсь…

Вадим из семьи ленинградских физиков, долгие годы работавших в ОИЯИ в Дубне, и атмосферу интеллектуальной ясности и честности он пронес через всю жизнь. На геофаке Вадим выбрал кафедру-мечту – океанологии и успешно закончил в 1979 году. Отслужил «как надо» два года на Дальнем Востоке и вернулся к любимому делу. Работал в ИКИ, были долгие экспедиции - он участвовал в походах по Атлантике и Тихому океану.

Все изменилось, как и у многих из нас, в конце восьмидесятых. Обладая «общественным темпераментом», Вадим со всей душой окунулся в подготовку первых советских демократических выборов. Его живая причастность политической жизни той страны закономерно привела его у участию и победе в первых выборах депутатов Моссовета. Дальнейшие события девяностых и нулевых всем известны, вернуться к океанологии уже не пришлось…

А еще ему было всегда интересно просто жить: водные лыжи, КСП, библиофилия, внедорожные покатушки на любимом Дефендере, ездовой спорт, фотография, он не представлял себе зиму без беговых лыж.

Вадим - истинный русский интеллигент. С его ясным умом, обширными знаниями, культурным кругозором, он всегда готов был поделиться, поучаствовать, прийти на помощь. Многим он запомнился как настоящий друг и товарищ. Я особенно благодарен ему за то, что моя судьба сложилась так, а не иначе, ведь именно Вадик развеял сомнения и неуверенность в себе шестнадцатилетнего мальчишки и уверенно направил в сторону лучшего факультета на свете.

Ведь как и все мы, он очень любил нашу альма матерь.

Прощай, дорогой Вадик!

АННА РОСЛЯКОВА, выпускница 1979 года:

Вадик Громов - всегда сдержанный, немногословный, ироничный, тонкий в суждениях и тёплый. Дурачились когда-то вместе в Сатино, готовя по ночам в пресс-центре праздник ГЕИ. В нашем маленьком спектакле он играл Зевса - очень подходил по типажу.

Потом жизнь развела нас всех «географически», но редкие встречи были тёплыми и разговоры всегда без старта, как-будто только вчера расстались. Одна мысль о том, что такие люди живут где-то параллельно с тобой, грела и придавала сил, особенно в тёмные времена.

Вадик отлично фотографировал, я не помню его без фотоаппарата. В "Крокус Сити Холле" он остановился в дверях и, пока рядом бежали люди, снимал. Так и был застрелен - с фотоаппаратом в руках.

Я буду тебя помнить. Жаль, не могу проводить... Теперь ты вместе с Дашкой, обними её от меня.

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВ, выпускник 1979 года:

В это трудно поверить. Мы с Вадиком жили в университетской общаге в одной комнате и спали на соседних койках. А ещё говорят, что бомба дважды в одну воронку не падает. Ещё как падает. И он, и я побывали в самых страшных московских терактах. Он в Крокусе, а я на Дубровке. Только мне повезло остаться в живых, а Вадику — нет. Я не могу смириться с этой дикой бессмысленной смертью. Вадик навсегда останется для меня умным, ироничным, добродушным человеком. Хорошим человеком, с которым хотелось дружить. Вот и всё. Теперь мы уже никогда не встретимся. Прощай, Вадик!

ЕВГЕНИЙ ЯКУШЕВ, океанолог 1979 года:

Узнал ужасную весть о гибели моего одногруппника Вадика Громова. Вадик всегда был каким-то добрым волшебным центром нашей группы, нашего курса, и даже многих выпускников факультета. И вот теперь его нет. Он, кажется, стал первым из группы, кто ушёл... Есть много причин, по которым люди умирают, но предположить такое было абсолютно невозможно... Это ужас...

Мои соболезнования семье.

ИРИНА ГРИГОРЬЕВА (ПОНОМАРЕНКО), выпускница 1979 года:

Наш однокурсник Вадим Громов закончил кафедру океанологии. В группе океанологов учились одни из самых сильных студентов нашего курса, а это о многом говорит.

Родина Вадима — Санкт-Петербург. А школу он заканчивал в Дубне.

Я общалась с Вадимом, в основном, на наших встречах. А их было немало. Это и Съезды географов в Сатино, и встречи курса раз в пять лет.

На мой взгляд, Вадим был серьёзным, скромным человеком. Часто смотрел на этот мир через объектив фотоаппарата.

И он очень любил родных и близких!

СЕРГЕЙ БЫХОВЕЦ, выпускник 1979 года:

Боюсь, что все, что я сейчас смогу написать, будет банальщиной.

А Вадик... Честный, бескомпромиссный, надёжный.

Всегда имеющий собственное мнение, и не боящийся его отстаивать.

И тонко чувствующий литературу и искусство.

О чем мы только не переговорили за годы в одной комнате в общаге!

И в 80-е много общались. Потом - увы, все реже.

Только регулярно виделись на встречах выпускников, каждый раз договариваясь созвониться, встретиться и поговорить "не на бегу"...

А я, в свои-то годы, все никак не осознаю, что ничего нельзя откладывать на завтра...

Извините, это я так. Это совсем не то, что нужно было бы написать.

Но мне иногда очень трудно бывает выразить свои мысли и чувства.

Особенно в такой ситуации. Все еще не могу поверить...

ЕВГЕНИЙ БАГРЯНЦЕВ, океанолог 1979 года:

Ужас. Беда. Удар. Большой, сильный, честный, наш, упрямый, из лучших. Больно и несправедливо.

НАДЕЖДА САМОЙЛОВА (ЧЕНЧИКОВА):

Я не знала Вадика близко, но мы общались. Он был деликатный, ненавязчивый, дружелюбный и тёплый человек!

ТЕРЕЩЕНКОВЫ Татьяна и Владимир, выпускники 1980 года:

Какая печальная новость. Мало нам было Норд-Оста... Светлая память!

Нам его будет очень не хватать!

ПРОЩАНИЕ с Вадимом Громовым состоится во вторник 26 марта в 12 часов. Похороны на Николо-Архангельском кладбище (Новокосино). Сбор за 10-20 минут, номер ритуального зала сообщат на месте.

ПОМИНКИ пройдут в Центре. Будет автобус.

Вадим Громов на встрече курса в 2014 году.

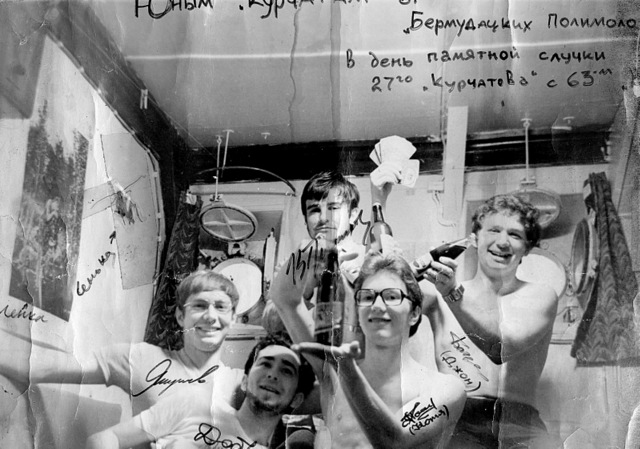

В каюте студентов-океанологов на "Витязе" при встрече с "Курчатовым" в Полимоде, 1978 год.

Слева направо: Женя Якушев, Сергей Добролюбов, Вадим Громов, Андрей Гончаров, Женя Багрянцев.

Вадик Громов (слева) на океанологической практике на "Витязе". 1978 год.

Встреча с друзьями-океанологами. Вадим Громов слева.

На юбилее выпуска-1979. Океанологи. Слева направо: Женя Багрянцев, Слава Леденев, Лена Шумакова, Вадик Громов. Май 2014 года.

На встрече курса. Май 2014 года. Вадим Громов справа.

На встрече курса. Май 2019 года. Вадим Громов в центре.

Вадим Громов на юбилее выпуска-1979. Май 2014 года.

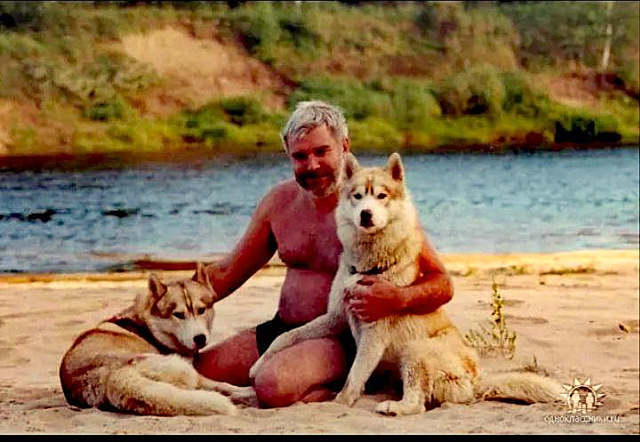

Вадим Громов на соревнованиях по гонкам на собачьих упряжках.

Вадим Громов с любимыми хаски.

От Ирины Чубуковой, выпускницы 1979 года: Знаю, что он любил и вроде разводил хаски. И увлекался ездой на собачьих упряжках... Мы даже с сыном как-то ездили посмотреть на собак.

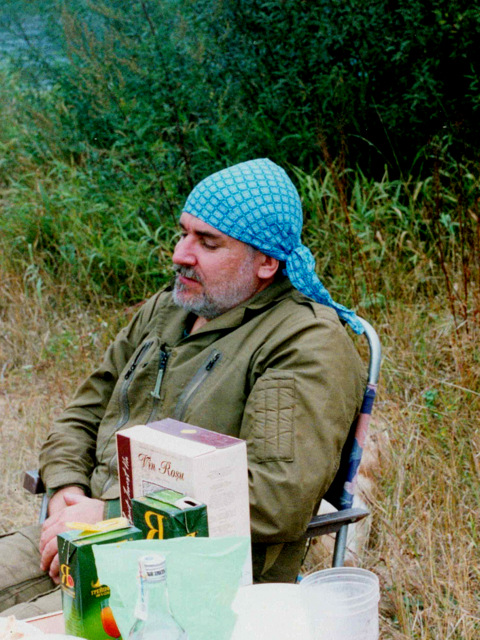

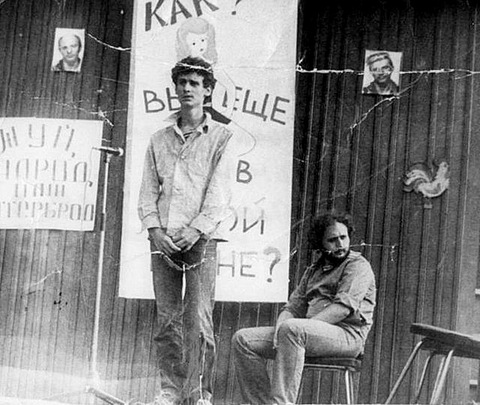

Вадим Громов на 2 Съезде географов в Сатино. Сентябрь 2002 года.

Вадим Громов на 2 Съезде географов в Сатино. Сентябрь 2002 года.

Вадим Громов на 2 Съезде географов в Сатино. Сентябрь 2002 года.

Старожил всех Съездов географов в Сатино, Вадик Громов, на 7 Съезде. 20 сентября 2013 года

На встече с друзьями-однокурсниками. 2009 год.

Светлая память!

свернуть

20:03:2024

Письмо от ВИКТОРИИ ВОРОНИНОЙ, директора Ковалёвского детского дома, выпускницы 1987 года кафедры метеорологии и климатологии:

Дорогие друзья!

Сердечно благодарим за помощь и поддержку наших ребят.

Мы социально ориентированная некоммерческая организация, частное учреждение, предоставляющее социальные услуги детям-сиротам и детям в тяжелой жизненной ситуации в определенном формате - подобных нам в стране практически больше нет.

Так длинно, но за всем этим стоят судьбы очень многих детей. Больше сотни хороших и счастливых детей.

С государством отношения сейчас сложные, идут переговоры, но в любом случае это будет лишь частичное возмещение наших затрат.

Благодарим от всего сердца всех, оказавших нам помощь!

Мы здесь живем домашним укладом, поэтому никаких уборщиц, прачек нет. Зима выдалась трудной: приходилось без отдыха чистить снег. До прихода в Ковалевский Дом почти все ребята толком не учились (а у нас надо), к физкультуре не привычные (а у нас эти занятия обязательные). Устали...

Приезд географов ознаменовал начало весны, настоящей весны. Мальчишки встрепенулись: мороженое, подарки, торты и пирожные, а также продукты для дальнейшей жизни вселили надежду.

Детям нужны друзья, необходимо внимание и чувство заботы. Им необходима стабильность, они «наелись» метаний и неопределенности.

Из нынешних детей Юру Шевелева и Олега Гвоздика знает только Мишка, но ВСЕ их ждали, т.к. это уже легенда и примета: приедут дядя Юра и дядя Олег, и все будет хорошо!

Друзья! Огромное спасибо за неравнодушие! С благодарностью называем всех, кто помог Ковалёвскому детскому дому:

Акименко Анатолий Дмитриевич

Алексеев Александр Иванович

Алексеева Нина Николаевна

Анбиндер Екатерина Самсоновна

Балашов Сергей Валентинович

Берёзкин Андрей Владимирович

Бойко Ирина Викторовна

Болысов Сергей Иванович

Вардомский Леонид Борисович

Вареник Лариса Григорьевна

Володичева Наталья Андреевна

Дворцов Сергей Викторович

Зубаревич Виктор Львович

Исаченкова Лидия Борисовна

К. Николай

К. Екатерина Александровна

К. Елена Валентиновна

Колесник Юлия Владимировна

Кондратьева Татьяна Игоревна

Кружалин Виктор Иванович

Кучина Наталья Ивановна

Мамаевы Лариса и Владимир

Павленко Элеонора Эдуардовна

Попов Михаил Николаевич

Попова Татьяна Константиновна

Порфирьев Борис Николаевич

Пушко Геннадий Иванович

Рябенко Александр Евгеньевич

Симонов Александр Васильевич

Соловьёв Евгений Николаевич

Сухова Тамара Григорьевна

Тарасов Андрей Юрьевич

Туболева Татьяна Владимировна

Цветаева Елена Владимировна

Чередниченко Галина Анатольевна

Шевелёв Юрий Альфредович

Шуклина Мария Виленовна

Щукина Зоя Семёновна

Тинькофф банк - ?

Тинькофф банк (СПБ) - ?

От ЮРИЯ ШЕВЕЛЁВА, выпускника 1973 года кафедры криолитологии и гляциологии:

Дорогие друзья!

Большое спасибо за поддержку, которую вы оказали детскому дому "Ковалёво". Отдельное спасибо тем, кто это делает постоянно.

С вашей помощью было собрано 310 000 рублей.

На 192 000 рублей на Фудсити были закуплены практически все необходимые для детей продукты (более 600 кг) и бытовая химия. Каждому ребёнку приобретены и вручены подарки.

118 000 рублей переданы Виктории. Если в ближайшее время чиновники утвердят нормативные документы, то до июня-июля все будет в порядке.

Моё большое спасибо Борису Порфирьеву, Сергею Балашову, Анатолию Акименко, Сергею Болысову, Саше(Александру Ивановичу) Алексееву. И конечно особая благодарность Гуле Мыздриковой и Олегу Гвоздику, которые приняли участие в закупках продуктов, подарков и доставки их детям.

Большое спасибо моему другу Алиеву Дмитрию и водителю его фирмы Сергею Ждановичу за предоставление машины и доставку продуктов.

свернуть

19:03:2024

Дорогие выпускники геофака МГУ 1979 года! Поздравляем вас с 45-летием нашего выпуска!

Пришла пора встретиться и славно отметить этот юбилей. Празднование состоится в пятницу 17 мая 2024 года.

В 16 часов по традиции встречаемся у памятника М.В. Ломоносову, расположенному напротив Главного здания МГУ на Воробьевых горах.

Друзья! Пожалуйста! Позвоните, напишите всем нашим однокурсникам, чьи координаты у вас имеются, чтобы пришли все-все-все и чтобы всем было радостно и хорошо вечером 17 мая!

Оргкомитет сделает рассылку по имеющимся адресам.

ОРГКОМИТЕТ:

Леонтьев Сергей

Григорьева (Пономаренко) Ира

Вопросы на почту: vipuskgeo1979@mail.ru

Тел. +7 931-300-58-36

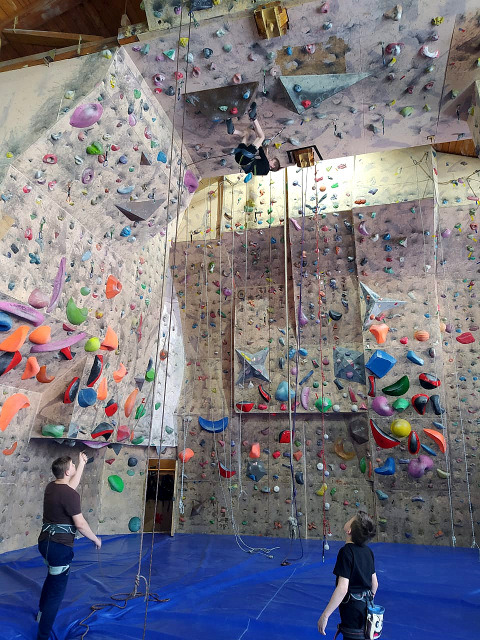

Фотографии ВАДИМА ГРОМОВА (кафедра океанологии) с нескольких предыдущих юбилеев и встреч.

И несколько фотографий выпускников 1979 года, известных не только на своём курсе.

Выпуск-1979. Май 2004 года.

Выпуск-1979. Май 2019 года.

Выпускники 1979 года на в фойе ДК МГУ на Дне Выпускника. Май 2004 года.

И несколько фотографий выпускников 1979 года, известных не только на своём курсе.

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВ - выпускник географического факультета МГУ, к.г.н., предприниматель, продюсер, композитор, поэт, сценарист, режиссер, бард. В числе его осуществлённых проектов: сотовая сеть "Билайн", мюзикл «Норд-Ост» и мультимедийный бренд «Фиксики».

Архимандрит АНДРЕЙ (КРЕХОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ), выпускник кафедры экономической географии СССР 1979 г., игумен Свято-Троицкого мужского монастыря г. Рязани.

Духовное образование: Московская духовная семинария - 1987 год, Московская духовная академия - 1993 год

Должности:

Игумен Свято-Троицкого мужского монастыря г. Рязани (с 25 декабря 1995 г.);

Член Попечительского совета Рязанской епархии (с 2007 г.);

Председатель Епархиального церковного суда (с 2016 г.).

Настоятель Иоанно-Богословского храма с. Хавертово Михайловского района (с 2019 г.).

НЕЧАЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, выпускник кафедры экономической географии зарубежных социалистических стран 1979 года. Писатель, журналист, историк, переводчик книг с французского, художник-карикатурист. Член Союза писателей России, Союза журналистов России и Международной федерации журналистов.

В 2009 году был награжден Золотой медалью и Дипломом МГО Союза писателей России «За верное служение отечественной литературе».

В декабре 2020 года Сергей Нечаев по итогам литературной деятельности за 2001 – 2020 годы. получил награду «За вклад в литературу России XXI века» от Московской городской организации Союза писателей России.

ПАРШИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, выпускница кафедры метеорологии и климатологии, заведующая лабораторией Гидрометцентра России, к.г.н.,

ведущая прогноза погоды на Первом канале.

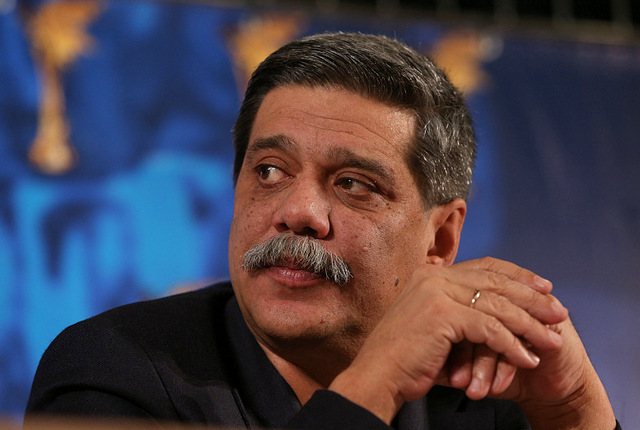

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕТРОВ, выпускник кафедры экономической географии 1979 года, политолог, член научного Совета Центра Карнеги.

Эксперт Международного фонда избирательных систем, IFES, 1994 год.

Ведущий аналитик Аналитического центра администрации президента России, направление «Регионалистика» в 1994—1995 годах.

Консультант, руководитель проекта, член научного совета Московского центра Карнеги, 1995—2000 годы.

Профессор, Колледж Макалестер (Миннесота, США), 2000—2002 годы.

Член научного совета Московского центра Карнеги с 2002 года. Возглавил региональную программу Центра, занимающуюся сопряженным анализом динамики социально-экономического и политического развития регионов России.

БОРИС ВАДИМОВИЧ СОКОЛОВ, выпускник кафедры экономической географии зарубежных социалистических стран 1979 года, историк и публицист, критик и литературовед, булгаковед, доктор филологических наук, кандидат исторических наук, профессор, автор около 70 книг и двух энциклопедий.

ШАБДУРАСУЛОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, выпускник кафедры геоморфологии 1979 года, Генеральный директор Автономной некоммерческой организации кинематографистов (АНОК) "Ника".

1993 г. - помощник руководителя Администрации Президента РФ.

1993-1994 гг. - заведующий отделом культуры Аппарата Совета Министров - Правительства РФ.

1994-1996 гг. - начальник Департамента культуры Аппарата Правительства РФ.

1996-1998 гг. - начальник Департамента культуры и информации Аппарата Правительства РФ.

1998 г. - заместитель руководителя Администрации Президента РФ по СМИ.

1998 г. - и.о. Первого заместителя руководителя Аппарата Правительства РФ.

В сентябре 1998 г. рекомендован Президентом Б.Ельциным на пост генерального директора ОРТ (в связи с отставкой К.Пономаревой), исполнял обязанности генерального директора до утверждения в этой должности внеочередным собранием акционеров.

1998-1999 гг. - генеральный директор телевизионной компании ОРТ (Общественное российское телевидение).

1999-2000 гг. - первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

С января 2000 г. входил в состав Коллегии представителей государства в ОАО "Общественное российское телевидение".

2000-2010 гг. - президент Независимого благотворительного фонда "Триумф-Новый век", генеральный директор Фонда поддержки народной команды "Спартак".

свернуть

11:03:2024

8 марта 2024 года ушёл из жизни выпускник кафедры картографии 1991 года ИГОРЬ БИРЮКОВ.

Игорь учился на двух курсах: на курсе 1984 года поступления, который попал под «горбачёвский призыв», с которого почти всех не служивших ребят забрали в армию, и на том, на который они вернулись после службы - выпуск 1991 года.

Игорь был большим романтиком. Он ходил на встречи двух курсов и выглядел на них неподдельно счастливым.

Первые слова, которые появляются у всех при известии о смерти Игоря, это о его доброте. Доброта, щедрость, великодушие.

У Игоря не было привычки идти по жизни, толкаясь локтями. И судьба к нему благоволила. Два пропущенных армейских года оказались очень кстати. За это время ручная картография резко трансформировалась в цифровую геоинформатику. Нужны были специалисты. Наш факультет, кафедра картографии и геоинформатики, начали их готовить одними из первых в стране. У Игоря все замечательно сложилось в профессиональном плане.

Свое личное счастье Игорь также нашел с выпускницей нашего факультета. Не хватает слов, чтобы выразить свое сожаление о его уходе. Приносим свои соболезнования всем родным и близким Игоря.

От выпускников 1989 года Яна Писарева

ПРОЩАНИЕ с Игорем и ПОХОРОНЫ пройдут в четверг 14 марта 2024 года.

Гражданская панихида состоится в 9 часов утра в траурном зале ГКБ имени Иноземцева (ул.Фортунатовская д.1, корпус 7).

Отпевание - в 11 часов в Храме святых апостолов Петра и Павла в Тропарёво (проспект Вернадского, владение 76).

Захоронение - на Новом Домодедовском кладбище.

2006 год. Игорь Бирюков на юбилее выпуска-1991.

2011 год. Игорь Бирюков на юбилее выпуска-1991.

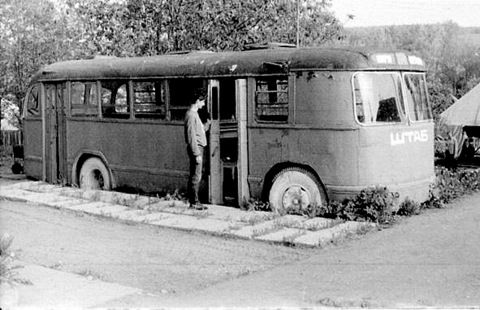

Сатино, 1985 год. Праздник ГЕИ. "Золушка". Слева Игорь Бирюков.

Сатино-1985. У штабного вагончика Игорь Бирюков.

Сатино, 2019 год.

Поездка в Сатино. Осень 2019 года. Игорь справа в нижнем ряду.

2009 год. Игорь Бирюков (в центре) на юбилее выпуска-1989.

Игорь Бирюков (слева) на юбилее выпуска-1989.

На юбилее выпуска-1989. Игорь в центре в нижнем ряду.

В Калининграде

Игорь у фонтана МГУ

Игорь дома. Январь 2019 год.

Игорь с женой Валерией

Светлая память...

свернуть

- « первая

- ‹ предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- …

- следующая ›

- последняя »