вход |

|

|

11:03:2024

От ЮРИЯ ШЕВЕЛЁВА, выпускника 1973 года кафедры криолитологии и гляциологии:

Дорогие друзья-географы!

Снова нужна наша помощь детскому дому "Ковалёво".

Ковалёвский детский дом создан в 1996 году выпускниками географического факультета Викторией и Андреем Ворониными. За эти годы они воспитали и выпустили в жизнь десятки девчонок и мальчишек. Сегодня, так получилось, что вся забота о детях лежит на Виктории. Ей сейчас трудно, но её дети по-прежнему имеют достойную жизнь и воспитание. Она для них Мама!!!

16-17 марта я и Олег Гвоздик едем в очередной раз в детский дом "Ковалёво". Везём продукты, подарки, бытовую химию.

Эта помощь сегодня особенно необходима. Всё дело в том, что государство в очередной раз пересматривает нормативы финансирования детских домов, но как всегда решение задерживается с начала года.

Виктория Воронина делает всё возможное, чтобы это не отразилось на детях, но наша помощь будет очень важна. Сегодня в детском доме 13 детей и есть ещё персонал, которому необходимо платить зарплату. После утверждения нормативных документов детей станет больше.

Ну и конечно, в последние дни масленицы наши подарки обрадуют детей.

Желающим помочь: деньги можно перевести мне по телефону 8 926 822 29 90, Шевелев Юрий Альфредович. Сбербанк или Альфа банк.

Если кто-то захочет поехать с нами, будем рады (430 км, Нерехта).

Сайт детского дома "Ковалёво" (Ковалёвский центр помощи детям) - https://domkovalevo.ru/

свернуть

08:03:2024

С праздником, мудрые, терпеливые, талантливые и энергичные!

Наука под заботливым женским присмотром на 7-и кафедрах и в 3-х научно-исследовательских лабораториях геофака:

- каф. биогеографии - МАЛХАЗОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, зав. кафедрой, Заслуженный профессор Московского университета, д.г.н.

- каф. географии мирового хозяйства - ГРЕЧКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, и.о. зав.кафедрой доцент, к.г.н.

- каф. гидрологии суши - ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА, - зав.кафедрой, профессор, д.г.н.

- каф. картографии и геоинформатики - ЛУРЬЕ ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА, зав.кафедрой, профессор, д.г.н.

- каф. криолитологии и гляциологии - СТРЕЛЕЦКАЯ ИРИНА ДМИТРИЕВНА, и.о. зав.кафедрой, доцент, к.г.-м.н.

- каф. физической географии мира и геоэкологии - АЛЕКСЕЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА, зав.кафедрой доцент, к.г.н.

-каф. экономической и социальной географии России - САВОСКУЛ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, зав.кафедрой, доцент, д.г.н.

- НИЛ возобновляемых источников энергии - КИСЕЛЁВА СОФЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА, и.о. зав.лабораторией, в.н.с., к.ф.-м.н.

- НИЛ новейших отложений и палеогеографии плейстоцена - ЯНИНА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА, зав.лабораторией, профессор, д.г.н.

- НИЛ регионального анализа и политической географии - ГОРЯЧКО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, зав.лабораторией, доцент, к.г.н.

свернуть

06:03:2024

GEO таланты: ОЛЬГА КОЗЫРЕВА (КРОШКИНА), выпускница 1988 года кафедры физической географии зарубежных стран.

Ольга о себе:

Я выпускница географического факультета 1988 года, кафедра физической географии зарубежных стран. Семнадцать лет проводила государственную экологическую экспертизу в Москве. Помимо формирования экологического сознания у столичных чиновников, архитекторов и строителей, смогла собрать и воспитать группу уникальных экспертов-экологов, в том числе судебных экспертов. Являюсь соавтором большинства актов природоохранного законодательства РФ и Москвы.

Закончила Академию государственной службы при Президенте РФ. Последние пятнадцать лет занималась редевелопментом федеральных территорий и строительством жилья для АО «РЖД» по всей стране.

Два года назад пополнила ряды географов-писателей. Пока вышли в свет два романа: «Талисман этого места» и «ДОЛЯ».

Первый роман - немного мистическая курортная история. В электронной и аудиоверсии его можно найти на Литрес, в традиционном бумажном виде на всех книжных интернет - площадках.

Ссылки на роман «Талисман этого места» -

Второй роман - исторический, о событиях первой четверти ХХ века. Основан на детальной проработке архивных документов, полковых дневников 1914-1917 годов и личных воспоминаний участников военных и революционных событий. Хотя рассказ совсем не документальный.

Ссылки на роман "ДОЛЯ" -

Готовятся к изданию роман о деятельности английской разведки в России в первые годы революции и об истории девочки из погибшего в 90-е годы абхазского города Акармара.

Продолжая традиции литераторов кафедры, прежде всего, любимого учителя Владимира Николаевича СОЛНЦЕВА, номинирована на премию «Писатель года-2023» и «Наследие-2024».

свернуть

08:02:2024

За большой вклад в развитие отечественной науки, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 300-летием со дня основания Российской академии наук наградить:

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

- ДОБРОЛЮБОВА Сергея Анатольевича, академика РАН, декана географического факультета, выпускника 1980 года кафедры океанологии.

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" II СТЕПЕНИ:

- ГАРМАЕВА Ендона Жамьяновича, члена-корреспондента РАН, директора Байкальского института природопользования СО РАН, выпускника 1991 года кафедры гидрологии суши;

- ПОРФИРЬЕВА Бориса Николаевича, академика РАН, Научного руководителя Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, выпускника 1977 года кафедры экономической географии капиталистических и развивающихся стран;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ:

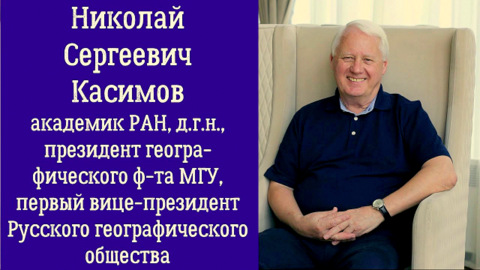

- КАСИМОВА Николая Сергеевича, академика РАН, Президента географического факультета;

- ТИШКОВА Аркадия Александровича, члена-корреспондента РАН, долгое время зам.директора Института географии РАН, выпускника 1973 года кафедры геоботаники биолого-почвенного факультета МГУ;

ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- ГУЛЁВУ Сергею Константиновичу, члену-корреспонденту РАН, профессору кафедры океанологии географического факультета МГУ, заведующему лабораторией Института океанологии РАН, выпускнику 1980 года кафедры океанологии;

-КОТЛЯКОВУ Владимиру Михайловичу, академику РАН, Научному руководителю Института географии РАН, Почётному президенту Русского географического общества, выпускнику 1954 года кафедры физической географии СССР.

Поздравляем всех с высокими государственными наградами, желаем крепкого здоровья и новых свершений!

Декан географического факультета МГУ академик С.А. ДОБРОЛЮБОВ

ГАРМАЕВ Ендон Жамьянович, член-корреспондент РАН, директор Байкальского института природопользования СО РАН

ПОРФИРЬЕВ Борис Николаевич, академик РАН, Научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

ТИШКОВ Аркадий Александрович, член-корреспондент РАН, долгое время зам.директора Института географии РАН

ГУЛЁВ Сергей Константинович, член-корреспондент РАН, профессор кафедры океанологии географического факультета МГУ, заведующий лабораторией Института океанологии РАН

КОТЛЯКОВ Владимир Михайлович, академик РАН, Научный руководитель Института географии РАН, Почётный президент Русского географического общества

ОРДЕН ДРУЖБЫ

МЕДАЛЬ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ" II СТЕПЕНИ

свернуть

30:01:2024

От МАРИИ ШУКЛИНОЙ, выпускницы 1992 года кафедры физической географии мира и геоэкологии:

Друзья! Я только что получила последнюю книгу Б.Б. РОДОМАНА "Культурный ландшафт и судьба России", выпущенную им в прошлом году и заказанную мною в издательстве в ноябре. Я заказала ее в твердой обложке, оттого ее, оказывается, так долго печатали. Мне объяснили в издательстве, что в мягкой обложке исполняют заказы гораздо быстрее.

Книга очень любопытная. Прошлой осенью Б.Б. прислал мне электронный вариант книги в формате пдф. Ссылка на него, чтобы желающие могли скачать - https://drive.google.com/drive/folders/1JBhX4xM9igfUgZUJT35s_cf4C3ny-TPK?usp=drive_link

А желающие приобрести печатный вариант могут заказать его на сайте издательства. Совет: чтобы не ждать месяцами, лучше заказать в мягкой обложке. Ссылка на книгу - https://www.directmedia.ru/book-699721-kulturnyiy-landshaft-i-sudba-rossii/

Владимир Каганский, Институт географии РАН:

Моя рецензия на книгу Б.Б. РОДОМАНА (успел внимательно прочитать - и мы подробно её обсудили).

Каганский В.Л. ОТ «А» ДО «Я». ЯРКАЯ ДОСТОЙНАЯ МНОГОЗНАЧНАЯ КНИГА // География и туризм, 2023, № 12. https://drive.google.com/file/d/1USQzfHwXJoV2P5c8z0RfYW5-xqZ777pk/view

свернуть

23:01:2024

GEO таланты: АРКАДИЙ ПОПОВ, выпускник 1972 года кафедры экономической географии СССР, один из создателей знаменитых факультетских эпопеоз, автор любимых на геофаке песен и талантливый поэт.

Далёкий 1971 год... Переполненная аудитория 2109, первый Конкурс песен геофака. Среди многочисленных участников был Аркаша Попов, такой скромный, почти незаметный... Но как только прозвучали его песни, реакция зрителей была оглушающей! Безоговорочная победа в конкурсе! Вскоре незабываемые эпопеозы и всеобщая любовь на долгие годы.

После добрых слов об Аркадии его коллег по творчеству вы сможете познакомиться с некоторыми его стихами.

АЛЕКСЕЙ ИВАЩЕНКО:

Когда в 1975 году я поступил на Геофак, там царил удивительный и ни с чем не сравнимый дух Эпопеозы! Кстати, увиденный мною весной 1975 в ДК МГУ «Армагеддон грядущий…» (мне, десятикласснику, каким-то чудом знакомые достали билеты на весенний Смотр Самодеятельности МГУ) стал окончательным аргументом при выборе факультета - «только Геофак»!

И, конечно, Аркадия Попова мы, тогдашняя молодёжь, сначала узнали как одного из «отцов-основателей» этого удивительного жанра - Эпопеозы. Его песни и стихи мы услышали потом, и стало понятно, откуда появились блистательные эпопеозные тексты (многие из них я помню наизусть до сих пор!).

Точность формулировок, изящество рифм и абсолютно внятная гражданская и человеческая позиция этих стихов и песен для меня стали (и остались до сих пор) одним из эталонов в стихосложении. Несколько песен Аркадия мы с Георгием с любезного разрешения автора даже включали в свой ранний репертуар.

И не побоюсь высокого слога - если вы спросите меня, кому я обязан мировоззрением, ответ будет очевиден!

Многая лета, дорогой и любимый Аркадий!

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВ:

Идите к чёрту, паруса и шхуны,

А также Рим 16-х веков.

Зачем Коперник, Галилей и Бруно,

Когда у нас есть собственный Попов!

Огнеупорный еретик Попов!

АЛЕКСАНДР МЕЛЕШКО:

Друзья, скажите, бога ради,

Чем славен наш Попов Аркадий?

Поэт, учёный, режиссёр -

Известен многим с давних пор!

И знаем мы уже два века

Его, как просто - Человека!

Но стоит очень дорогого,

Что нет такого же другого!

ВЛАДИМИР САСЬКОВ:

Судьба преподнесла мне счастливый жребий проводить довольно значительное время в непосредственной близости, а порою и прямо вместе с рассматриваемым здесь персонажем в лице Аркадия Алексеевича Попова. Надо отдать должное его умению сплачивать вокруг себя наиболее ярких представителей широкого круга творческой интеллигенции, иных, более разнузданных социальных слоев, а также просто талантливых личностей, к коим последним, безусловно, вынужден (Скромность и еще раз Скромность!) отнести и себя, благодаря его (Попова Аркадия Алексеевича) благотворному влиянию. Многогранность таланта Попова Аркадия Алексеевича как выдающегося поэта, барда, режиссера-постановщика, продюсера, чтеца-мелодекламатора, музыковеда, хорового дирижера, литературного и внелитературного критика, философа/младогегельянца, естествоиспытателя, географа, экономиста, стихийного гуманиста и градообразующего фактора не мешает ему быть бескорыстным, преданным товарищем и честным налогоплательщиком. Являя собой живой образчик образцового (намеренная тавтология) хлебосольного семейного быта и супружеской верности, Аркадию Алексеевичу Попову в порой нелегкой обстановке удалось внести заметный вклад в укрепление семейных устоев и решение демографических задач, постоянно стоящих перед обществом, путем создания и выращивания двух сыновей, которых не обошла стороной свойственная Аркадию Алексеевичу Попову (отцу) тяга к сокровенному знанию и научно-педагогическому поприщу. Упомянутые отпрыски успешно преподают соответствующую науку молодым лоботрясам как в родной Альма-Матерь, так и за рубежами нашей Родины. Опрометчиво не упомянуть, что поэтическая лира Аркадия Алексеевича Попова не может не влиять пагубно на его близкое окружение, провоцируя его на жалкие потуги в этой возвышенной сфере. Получается, как правило, убогая (а порою грустная и, скажем грубее - гнусная) пародия. Иные скатываются до прямого эпигонства, пародируя бессмертные шедевры Аркадия Алексеевича Попова, давно ушедшие в народ, примером чему служит приведенный ниже римейк его опуса «В отношеньи галерей», созданный к одному из его многочисленных юбилеев. К слову сказать: обожает внеплановые посиделки с семиструнной под мультепульчиано де-абруццо…

В ОТНОШЕНЬИ ГАЛЕРЕЙ - 2

(крайне желательно читать ТОЛЬКО после ознакомления с оригиналом: https://geograd.ru/news/18253)

Муз. А. Попова,

Сл. народные

__________________________________________________________________

В отношеньи галерей.

Как-то я пошел в музей -

А попал на юбилей. Ну, хоть убей…

Юбиляр – Попов Аркаша,

Это ж все – до боли наше,

Дух, пейзаж и облик наш –

Где ж еще поди найди таких Аркаш!

Ну, а внешне юбиляр –

Нет, отнюдь, не Ренуар.

Правда, цвет лица - в пастельных тонах

В остальном, гляди хоть в призьму –

Ни гламуру, ни харизьмы,

Хоть в пальте, хоть при штанах -

Вид такой, что хочешь - «ой», а хочешь – «ах»!

Или спросят у мине:

«Чем Аркаша дорог мне?»

Да, он песенки горазд сочинять.

Но, на хрена мне эта каша,

Это ж музыка не наша:

Ни пропеть, ни подобрать.

Тычет в морду три аккорда. Твою мать…

Мол: - «Аркашке надо внять…» -

Это, братцы, все фигня.

Эт мы слышали не раз и не пять.

Что там в нем находят люди?

Ни бедра тебе, ни груди,

Токо впалые бока…

Я бы братцы рад стараться, да никак.

А чем же кормит юбиляр,

Пригласив нас в «будуар»?

Фрукты, овощи, а там - спирт, вино!

Тоже мне - «закуски», скажут,

Это ж, братцы, может каждый,

Это даже мне смешно:

Шевелеву Юрке звякнул – и полно!

Пригласил тут черт-те-што,

Руки в брюки – и пошел…

Ну, ладно Мазуров там, Терц – что возьмешь…

Но Портянский – вон он, тоже!

Было время – били в рожу

Распустился, черт поймешь,

Дай свободу – так и ходу за рубёж!

Нет уж дудки! Юбилей –

Ты кому следует – налей.

А с гостями - это как понимать…

Надо с пользой. Без народу.

Самому себе в угоду,

Что б в расходы не встревать -

Тихо, дружно, с тем, с кем нужно выпивать.

Но, все ж, не выразиться – срам

Как Аркадий дорог нам!

Знаю, как они с Танюхой живут:

Не воруют, не кидают,

Быт семейный созидают,

И друзей не предают!

Правда, пил у них не раз: прилично пьют.

(Но только - брют!).

НЕСКОЛЬКО СТИХОТВОРЕНИЙ АРКАДИЯ ПОПОВА

***

ХУДОЖНИК

Он эту вот картину рисовал:

Брал в руки кисть, макал — и рисовал.

И вот, и вышло — что за красота!

Никто не знал, что́ это за овал,

Никто не знал, что́ это за цвета…

Картина — есть, а комната — пуста.

Каков он был: блондин — или брюнет?

Каким он слыл: счастливым — или нет?

Что знал, чем жил, что чувствовал? — Исчез.

Остался след. И слишком мудрено,

Впиваясь взглядом долгим в полотно,

Вникать в оттенки красящих веществ.

Остался след. А может быть, окно?

А может, виден за мазками жест,

И может, внутрь нам заглянуть дано?

Остался след, остался только след.

Нет натюрморта и пейзажа нет.

Есть линий цвет, но не автопортрет.

Есть линий штрих — как всхлип и крик протяжный…

И я стою, и комната пуста.

Пятно холста, молчанье, чистота.

Я ни черта не смыслю, но неважно:

Остался крик. А дальше — пустота.

(кажется, 1972-73 гг.)

***

Мы отвергаем простоту,

Когда за нею не угнаться.

Мы отвергаем сложность ту,

Что не желает с нами знаться.

Но как нам всё же не вздохнуть:

Мы безнадёжно полагаем,

Что, отвергая что-нибудь,

Тем самым — и опровергаем.

(вроде бы 1973 г.)

***

СКРИПКА

Взлететь — и повиснуть, и медленно, медленно падать,

Скользить — напряжённо, бессильно, бессмысленно… Нет:

Усилие крыльев, и — выше, и — свет,

И больше, и кроме — не надо.

Играй меня, скрипка,

Играй меня, скрипка,

Спасай меня, скрипка, от бед.

Смычок, как челнок, по высоким волнам огибает

Мой низенький берег житейских невзгод и удач,

И в море открытое вышел скрипач

И, струны прижав, замирает —

Играй меня, скрипка,

Играй меня, скрипка,

Играй меня, скрипка, и плачь.

Всё выше, всё выше, всё дальше — так что же, так что же?

Вокруг — ничего, никого, только море рябит,

И я, я один к этой скрипке прибит —

Смычок проползает по коже.

Играй меня, скрипка,

Играй меня, скрипка,

Играй меня, скрипка: знобит.

Взлететь — и повиснуть. И тихо, и рушатся снасти.

Взлететь — и застыть — для чего? Для кого тогда я?

На горе, на радость, на вдох бытия,

На силу, на муку, на счастье —

Играй меня, скрипка,

Играй меня, скрипка,

Терзай меня, скрипка моя.

И бьётся в меня, и пронзает меня трепетанье,

Идущее снизу от мёртвых и вечных огней,

И руки взлетают, и звуки тесней —

Всемирная песня молчанья.

Играй меня, скрипка,

Играй меня, скрипка,

Играй меня, скрипка, над ней.

(кажется, февраль 1975)

***

Ты спроси меня, ты спроси:

Надоела ли мне земля,

Не хочу ль я уйти в моря,

В те края, где такая синь

Открывается с корабля?

Ты спроси меня, ты спроси.

Я отвечу тебе тогда,

Что, мол, ветреная вода

Не дождётся меня носить,

Ибо я и не рвусь туда.

Ты спроси меня, просто так:

Не противна ли мне безбрежность.

Я отвечу тебе: конечно,

Разве нежность — такой пустяк,

Чтоб вода заменила нежность?

Ты спроси меня, хоть сейчас:

Не мираж ли земля иная?

Я отвечу тебе: не знаю,

Никаких я не знаю глаз,

Кроме этих, моя родная.

Но спроси меня, но спроси:

Что есть грустного, что плохого?

Тяжела ли моя подкова?

Я отвечу тебе: грустить

Основания — никакого.

Ты спроси меня, всё спроси.

Где б нелёгкая нас ни носила,

И какая б ни мчала сила —

Я отвечу тебе, ты спроси!

Всё пройдёт, только б ты — спросила.

(лето 1975)

***

ОДИНОЧЕСТВО

Все мы — той ли, другой страны,

Тех ли мест, с тем ли именем-отчеством —

Ради жизни самой должны

Дорожить своим одиночеством.

Близких радуя и любя,

Рядом с ними, на расстоянии —

Уходить от самих себя

Мы не вправе и не в состоянии.

Одиночество — это пай,

Наша доля в земной юдоли.

Ты живой — так давай черпай

Из себя свою силу воли.

И чего уж там — «нету сил»,

И какое там — «неуютно»…

Кто в тоске никогда не выл —

Тот не выживет, абсолютно.

И тогда только жизнь близка

К вероятности быть счастливой,

Когда вычерпана тоска —

Аккуратно, неторопливо,

Как умеет своя рука.

Разве это — не справедливо?

(кажется, 1975)

***

ФИЛОСОФИЯ

Мы на субботниках не ропщем,

Шагаем в ритмах трудовых,

Поскольку каждый из живых —

Особенное во всеобщем.

Как в океане слой воды

Сам по себе и ни туды,

И ни сюды: непроходимость!

Как учат Гегеля труды —

Всё движется в необходимость.

И мы по праздникам поём,

Поскольку власть осознаём

Всеобщего над единичным.

Страшны не розги, не узда,

Страх — выпасть просто из гнезда.

И нас пасут хлыстом привычным.

(5 ноября 1975 г.)

***

Мы уважаем дураков,

Ценя в них скромность и усердье.

Мы понимаем: мир таков —

И не хотим им ранней смерти.

Пускай живут и свет не тушат,

Пусть лезут даже в хрестоматию.

Но сохрани нас, божья матерь,

От дураков, что лезут в душу.

(видимо, 1977)

***

СТИШОК, ТАК И НЕ ПРОЧИТАННЫЙ

СО СЦЕНЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ДК

Я обожаю Геофак.

И для меня с годами ясно:

Всё, чем мы жили здесь — прекрасно,

И это правда, это факт.

Я обожаю те года,

Когда мы пели и плясали.

Всё это было в этом зале,

Мы были счастливы тогда.

Я обожаю этот зал,

Влюблённый в музыку и в грацию,

Всегда готовый на овацию,

Чтоб я ни спел и ни сказал.

Я обожаю вас, друзья,

Глаз ваших ласковые блюдца.

Как грустно, что сюда вернуться

Уже нельзя.

(конец 1980-х)

На нашем сайте создана страница со стихами Аркадия Попова - https://geograd.ru/geo_talents/18860

свернуть

15:01:2024

Печальная новость из Института географии РАН:

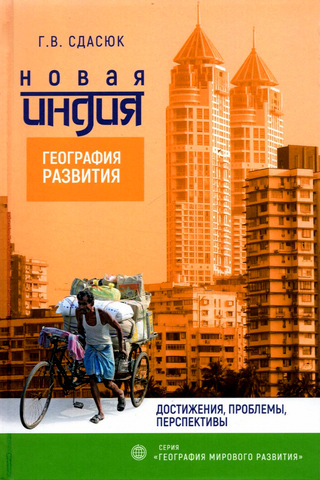

14 января 2024 года, не стало профессора ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ СДАСЮК, ученицы Н.Н. Баранского, доктора географических наук, крупнейшего специалиста по Индии среди географов, ведущего научного сотрудника Лаборатории географии мирового развития, где она работала до прошлого года, выпускницы 1954 года кафедры экономической географии СССР.

ПАМЯТИ ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ СДАСЮК

14 января 2024 г., на 93-м году жизни скончалась Галина Васильевна Сдасюк – крупнейший специалист по социально-экономической географии Индии, доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института географии РАН.

Галина Васильевна – выпускница кафедры экономической географии СССР географического факультета 1954 г. После окончания учебы она была в аспирантуре и в 1957 г. защитила под руководством Н.Н. Баранского кандидатскую диссертацию, посвященную экономико-географической характеристике Иркутска.

Вскоре декан географического факультета А.М. Рябчиков привлек Г.В. Сдасюк к индийской тематике. И в последующем Галина Васильевна стала ведущим экономико-географом нашей страны, специалистом по Индии.

После трехлетней работы в Индии, в 1962 г. Галина Васильевна пришла на работу в Институт географии АН СССР, с которым был связан весь последующий, более чем шестидесятилетний период ее научной и творческой деятельности.

Индия была основным объектом ее изучения – многие публикации посвящены различным аспектам этой замечательной страны, ею подготовлен ряд учеников, специалистов по различным аспектам социально-экономического развития Индии.

Г.В. Сдасюк – автор фундаментальных страноведческих монографий об Индии, последняя крупная из них – «Новая Индия. География развития» – была опубликована 2021 г.

Наряду с изучением Индии, Галина Васильевна принимала активное участие в развитии советской экономической географии развивающихся стран, разработала концепцию взаимосвязей между глобальными процессами и региональными проблемами этих стран.

Также она не малое внимание уделяла экологическим аспектам мирового хозяйства, принимала участие в разработке методологии геоэкологических исследований. Она один из инициаторов подготовки и публикации серии книг об устойчивом развитии.

Галина Васильевна вела большую организационную работу. Была куратором ряда международных научно-исследовательских проектов, в том числе советско-индийских.

Большую работу она вела в Московском филиале ГО СССР (позднее – МЦ РГО), длительный период была сопредседателем отделения экономической географии Московского центра.

Галина Васильевна – Почетный член РГО, в 1976 г. была награждена Золотой медалью ГО СССР имени Н.М. Пржевальского.

Светлая память!

От коллег экономико-географов ГФ МГУ

ПРОЩАНИЕ с Галиной Васильевной Сдасюк состоится в среду 17 января в 12:00 в ритуальном зале ЦКБ РАН по адресу: Литовский бульвар, дом 1

Недалеко от этого места, после прощания будут поминки - по адресу: улица Вильнюсская, дом 5. Родственники Галины Васильевны передали, что будут рады видеть всех, кто знал Галину Васильевну.

свернуть

13:01:2024

Вот и Старый Новый год!

Да сохранится чудесная факультетская традиция встречаться курсами, кафедрами, компаниями! Пусть будет много новых встреч со старыми друзьями! И не надо ждать юбилеев...

О ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ 1987 ГОДА

11 ноября 2023 года

У нашего курса есть добрая традиция – мы встречались раз в 10 лет. В 1997 и 2007 гг. - в нашей университетской столовой, а с 2017 года - в уютном кафе с прекрасным географическим названием «Жюль Верн». Замечательными вдохновителями и организаторами этих встреч стали Сергей Дмитриев и Ирек Салимов.

Очередная встреча состоялась 11 ноября 2023 г. Главными организаторами были Михаил Слипенчук, Александр Шмелёв и наш бессменный диджей Андрей Щёголев.

Жизнь раскидала нас по разным местам земного шара, привела в разные области деятельности, зачастую весьма далёкие от географии. Но все мы помним, что самым лучшим её периодом был тот, когда мы учились все вместе на географическом факультете МГУ! Это было давно — с 1982 по 1987 гг.

Собралось 72 человека с нашего замечательного курса, еще трое вышли на видеосвязь. Некоторые однокурсники, которые не смогли прийти и выйти на видеосвязь, приветствовали нас потом в нашем чате и посмотрели фото и видео нашей встречи.

Александр Шмелев и Дмитрий Беленький принесли гитары. Мы очень душевно попели разные песни, любимые всеми географами, а также другими жителями нашей необъятной страны, замечательно «оторвались» на танцевальной части нашего вечера, причём многие танцы исполнялись мгновенно возникавшим, но слаженным коллективом!

Встречи наши каждый раз позволяют приблизить и освежить в памяти замечательное студенческое время. Мы теперь, конечно, изменились, жизнь у всех разная, но встреча показала, что мы вполне можем действовать едино и радоваться друг другу от всего сердца.

Географический факультет дал нам прекрасное образование, широту кругозора, умение разбираться в разных проблемах, устойчивость к невзгодам. Спасибо ему за это! И даже если мы давно не виделись и не узнаем друг друга с первого взгляда, особый географический стиль мысли и разговора позволяет нам сделать это! И навсегда мы останемся друг для друга молодыми и красивыми, без отчеств, званий и достижений, просто однокурсниками!

После встречи было сказано еще много добрых слов:

Михаил Слипенчук:

Ребята! Спасибо вам, что собрались, несмотря на свою занятость! Все были очень весёлые и раскрепощённые, интеллигентные и приветливые, трезвые и очень трезвые! Персоналу мы все понравились.

Елена Болдырева:

Большое спасибо всем организаторам такого замечательного мероприятия!!! Много положительных эмоций, которые давно не испытывала! Второй день печалюсь из-за того, что поздно пришла…

Сандра Сокульская:

Дорогие однокурсники, большое спасибо всем за этот вечер — душевный и очень позитивный. Особенная благодарность организаторам — были даже такие детали, как шарики и таблички на столах... Это было неожиданно и так атмосферно! Да, ещё спасибо за выбор Primitivo!!! И вообще стол был замечательный! И музыка!!!

Юлия Курбатова:

Присоединяемся ко всем теплым словам благодарности организаторам и участникам встречи. Спасибо!!!

Светлана Селина:

Спасибо всем организаторам и участникам за Праздник!!! Все было замечательно!!!!!

Владислав Шавин:

Было душевно, спасибо организаторам и их активным помощникам! Персоналу — отдельное мерси, было вкусно. Всё было супер!

Кирилл Сокол:

Великолепно!

Ольга Солнцева:

Было замечательно! Большое спасибо Мише Слипенчуку, Саше Шмелеву, Андрею Щеголеву, Диме Беленькому за прекрасную организацию, замечательное угощение, оформление и музыкальное сопровождение! Очень душевно мы попели и прекрасно пообщались! За розы тоже большое спасибо! Это было очень трогательно!

Алла Львова:

Присоединяюсь к отзывам, всё было здорово, всем огромное спасибо!

Галина Колесникова:

Всем ещё раз привет! Было очень приятно всех увидеть. Большое спасибо организаторам видеосвязи!

Константин Горохов:

Очень было радостно вас всех увидеть под мирным небом. Пусть так оно и будет над вами, дорогие.

Оксана Седенко:

Всем привет! С кем не поговорила — особенно! Всех узнала.

Александр Шестаков:

Всем огромный привет! Увы, сижу на переговорах в Женеве. Мысленно с вами, вечером выпью за всех!

Лейли Мамедова:

Жалко, что не смогла приехать. Когда распогодится, надеюсь приехать и увидеть вас. Всем привет!

Ирина Воронкова:

Большое спасибо Саше, Мише и Андрею!!! Вечер удался!!! Душевное общение, потрясающая атмосфера ностальгии с праздничным оттенком, всё это будет нашими солнечными воспоминаниями об этом чудесном вечере!!!

Юлия Флоринская:

Огромное спасибо всем организаторам! А особенно — Саше Шмелеву, Мише Слипенчуку и Андрею Щеголеву! Было очень душевно, очень вкусно и очень вдохновляюще!

Александр Шмелёв:

Казалось — так много времени! А в результате не успел ни про «как дела?», ни своим чем-то поделиться. Закрутила эйфория. Наверное, я не один такой. Но натанцевался вусмерть! Было здорово! НЕ ТЕРЯЕМСЯ!!!

Евгения Новикова:

У меня наоборот: совсем не успела попеть и толком не послушала, как поют другие. С танцами — явный недобор. Если бы Кирилл не закружил меня на выходе, то так бы и осталась без танцев. Зато успела поговорить про «как жизнь» со многими. Дорогого стоит. Спасибо, ребята. Спасибо всем, а Мише Слипенчуку и Саше Шмелеву, а также Андрею Щеголеву — браво! И ещё — Диме Андрющенко за розу. Очень тонко и приятно.

Елена Пономарёва:

Огромное спасибо Саше и Мише за организацию, Андрею за музыку! И всем, кто пришел! Очень душевно встретились! Жаль, не сделали общее фото… впрочем, мы никогда на встречах не делали. Оказывается, во время нашей встречи была сильная магнитная буря! А мы и не заметили.

Я далеко не со всеми успела поговорить больше 5 минут… И хорошо бы сделать базу, чтобы знать, кто чем занимается и по какому поводу можно обращаться.

Ирина Корсакова:

Как будто машина времени закрутила колеса назад!

Я смотрю на родные лица однокурсников-ребят.

Накатила волною теплой, смыла годы прожитых дней

Позабытая мною нежность к позабытым лицам друзей.

И как будто вернулось время замечательной юности — той,

Где мы были все молодыми и мечтали о счастье с тобой,

Где любили порой безответно и ответно тоже любили,

И по жизни бежали вприпрыжку и колеса Фортуны крутили.

В переполненном шумном зале, где вопросы, песни и смех,

Нам хотелось объять необъятное и узнать сразу всё и о всех.

Как дела, как работа, как дети и вообще — как живешь, дорогой?

Будто здесь, под одною крышей собрались мы единой семьёй.

И опять по волнам моей памяти вместе с вами плыву я вновь.

И незваным гостем из прошлого постучалась в сердце любовь.

Успехов и счастья вам, ребята! И до новых встреч!

ОЛЬГА МАРКОВА (СОЛНЦЕВА)

Об этой встрече ЮННА ВОИНОВА сделала коротенький очень трогательный фильм "36,6... после выпуска!". Эта встреча курса состоялась именно через 36 лет и 6 мес после выпуска!

ССЫЛКА на фильм - https://youtu.be/tel2UTpjNLU

И несколько старых фотографий с 20-летия выпуска. Май 2007 год.

свернуть

11:01:2024

Гостья на окне Музея землеведения МГУ.

Эх, нам бы её мудрость и способность видеть даже в темноте...

Гостья 24-го этажа ГЗ МГУ

Автор фото - Е.Ю. Лихачёва. Январь 2024 года.

свернуть

30:12:2023

С Новым годом, дорогие географы!

С удовольствием повторяем наш праздничный ПОДАРОК всем вам - неустаревшее поздравление 2015 года: выпуск ГЕО-НОВОСТЕЙ c пожеланиями географам разных профессий от ГЕОинформационного канала БЕНТОС-Медиа.

Авторы и исполнители АЛЕКСАНДР МЕЛЕШКО (выпускник кафедры гидрологии суши 1983 года) и АНДРЕЙ СКВОРЦОВ (выпускник кафедры геодезии и картографии 1984 года).

Ссылка на видео: https://youtu.be/5GkGSzW9CXM

свернуть

- « первая

- ‹ предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- …

- следующая ›

- последняя »